克里斯多夫和他的同類 | 做自己 - 2024年5月

克里斯多夫和他的同類

克里斯多夫•伊舍伍德作為小說家、劇作家,受到到英美文學界和好萊塢評論家的廣泛讚譽,被譽為“最好的英語散文作家”。伊舍伍德在英美文藝界交遊廣泛,毛姆與伍爾夫稱其“掌握英國小說的未來”,奧登是其一生的摯友,麥卡勒斯視其為偶像,卡波特以其作品為靈感寫出了《蒂凡尼早餐》。伊舍伍德的多部作品被改編為電影、歌劇,並獲多項國際大獎。

《克里斯多夫和他的同類》是伊舍伍德的自傳體代表作。小說記錄了伊舍伍德在一九三〇年代遊歷歐洲的見聞,以“外鄉人”“少數派”的冷靜邊緣視角,記錄下二戰自醞釀到爆發期間的種種亂象。包括納粹陰影籠罩下沸騰著各種罪惡、混亂、暴力,一派末世景象的柏林城;與工人男孩海因茨的一段甜蜜而無望的感情;與奧登同行,在中國生死懸於一線的戰地見聞;以及浪跡歐洲期間在文學圈、電影圈的趣聞軼事,與毛姆、福斯特、伍爾夫、湯瑪斯•曼一家、布萊希特等名人的交遊。

伊舍伍德極為擅長精確地捕捉人格特質,這一切構成了專屬於他的獨一無二的人物圖譜。其作品帶有濃郁的自傳色彩,構成絕妙的社會諷刺寓言。伊舍伍德與著名詩人奧登為一生摯友,本書也記錄了兩人之間的獨特牽絆。

伊舍伍德一生喜歡記日記、寫自傳,他的小說也往往帶有濃烈的半自傳色彩,《克里斯多夫和他的同類》是一份對自己十年歲月的記錄。作者筆下的各色人等,每一位都無比鮮活地浮沉於亂世之中,選擇各自的生活之道:除了文化圈的毛姆、福斯特、伍爾夫、湯瑪斯•曼一家、布萊希特等名人,還有以海因茨為代表的純潔而無望、不斷逃離納粹控制卻最終失敗的工人階級男孩,游走在犯罪邊緣、黑白兩道通吃的灰色人物傑拉德,故事被改編為著名音樂劇《歌廳》的經典交際花形象莎莉,帶有悲情主義英雄色彩的猶太富商……伊舍伍德極為擅長精確地捕捉人格特質,這一切構成了專屬於他的獨一無二的人物圖譜。亂世之下,克里斯多夫和他的同類最終飲恨離散,各自飄零。

作者作為“少數派”“外鄉人”,始終關注著少數群體生存狀態的關注和時代加諸他和他的“同類”的不公。他以實際行動和文字反抗這種不公,以清醒的諷刺和人道主義貫穿始終。而他那些真正的“同類”,在歷史浪潮中的種種際遇,也在書中被真實地記錄下來,並打上了伊舍伍德獨特的烙印。

被BBC改編為同名電影,由“神秘博士”馬特•史密斯主演

克里斯多夫·伊舍伍德(1904—1986),英裔美國作家,活躍于20世紀20年代到80年代。一九四六年獲得美國國籍,餘生定居美國。其作品帶有濃郁的自傳色彩,以細膩優美的文筆及對人性獨特的洞見,構成絕妙的社會寓言。代表作《單身男子》被改編為電影並獲多項國際大獎。

前言

一九五四年,我曾與克里斯多夫 • 伊舍伍德在米高梅電影公司一起吃午飯。他告訴我,他剛給女演員拉娜 • 特納寫了一部電影劇本。主題是什麼?黛安 • 德 • 波迪耶 。我大笑起來,他搖了搖頭。“拉娜能行的。”他淡淡地說道。後來我們在片場裡溜達,我告訴他我想在電影公司找一份編劇工作,因為我沒法再靠寫小說的版稅過活了(而且也不想去教書),克里斯多夫用那雙明亮的、甚至有些嚴厲的藍眼睛向我投來憂鬱的目光。“別,”他非常激動地說道,倚在一輛火車旁,葛麗泰 • 嘉寶飾演的安娜 • 卡列尼娜最後一躍就死在這輛火車的輪下,“別像我一樣當個粗製濫造的職業寫手。”但我倆都知道他只是假裝謙虛。克里斯多夫總是能按照要求給電影寫劇本,同時用自己的方式繼續自己的創作。那些被好萊塢毀掉的人從來不值得拯救。伊舍伍德不僅成功地為攝影機寫了劇本,而且眾所周知,在他真正的文學作品中,他本人就是一部照相機。

“我是一部相機。”小說《別了,柏林》(一九三九)就以這幾個字開篇,克里斯多夫 • 伊舍伍德也因此出名。正因為這幾個字,他被視為一位自然主義作家(有時被一筆帶過),一個隻記錄表像的人,一位不成功的電影導演。雖然在某種程度上,伊舍伍德在記錄光影和進入他視野範圍內的獅子時往往表現得太過公正無私,但他也總會帶來驚喜;在看似平淡無奇的敘事中,作者會突然為正在閱讀的讀者拍攝一張寶麗來照片,他通過巧妙地使用第二人稱代詞達到這種驚人的效果。相對于伊舍伍德的作品,你永遠不知道自己處在什麼位置。

在半個世紀的時間裡,克里斯多夫 • 伊舍伍德多少處在英美文學界的中心,他受到了朋友、熟人和讀書會承辦者的密切關注。隨著二十、三十、四十年代回憶錄的不斷積累,伊舍伍德始終作為主要人物出現,如果說某些對他的描述與他本人不相稱,那是因為他並不是一個容易描繪的角色。同時,他還優美地把自己投射在了《柏林故事》《獅子和影子》《南下訪問》和《克里斯多夫和他的同類》中,任何一位想再次勾勒這頭獅子之影的人都難以無視這些作品。畢竟,再沒有比鏡子更難以描繪的東西了。

對伊舍伍德的最佳刻畫出現在斯蒂芬 • 斯彭德的自傳《世界中的世界》(一九五一)裡。和伊舍伍德一樣,斯彭德也是第一次世界大戰後剛成年的中上層階級的一員。對於少數能進入合適的中小學和大學的幸運兒來說,戰後的英國仍然是一個自足的小社會,每個人都認識其他人。事實上,英國社會只是學校的一種延伸。但就在伊舍伍德和斯彭德這代人登上舞臺之前,校園世界裡發生了一件不愉快的事。上一代畢業生中較優秀的那一批在第一次世界大戰中喪生,而伊舍伍德的父親就是其中之一。長長的陰影籠罩在新一代年輕人身上,那是他們死去的父親和兄長,也是死去的或者垂死的態度觀念。空氣中彌漫著反叛的氣氛。新的事物即將出現。

每個時代都有一些人物,他們在小時候就已經顯露出未來的模樣,他們就是萌芽中的明星。人們想要結識他們、模仿他們、摧毀他們。伊舍伍德正是這樣一位人物,而斯蒂芬 • 斯彭德在結識他之前就已對他著迷。

十九歲的斯彭德是牛津的本科生;另一位本科生是二十一歲的威 • 休 • 奧登。而伊舍伍德本人(比奧登大三屆)已經離開學校進入社會了;他故意考砸了一次筆試,使自己被劍橋開除。他有意識地從安全舒適的大學世界中掙脫出來,聰明謹慎的奧登十分尊敬他。斯彭德寫道:“在奧登看來,[伊舍伍德]對任何事情都沒有任何意見。他只是對人感興趣。他既不喜歡他們,也不討厭他們,對他們也沒有贊成與否的判斷。他只是把他們視為自己的寫作素材。同時,他也是奧登絕對信任的批評家。如果伊舍伍德不喜歡一首詩,奧登會毫無異議地把詩毀了。”

奧登也會折磨年輕的斯彭德,“奧登不給我結識伊舍伍德的機會。”儘管寫於二十年後,斯彭德仍忍不住補充道,“當時伊舍伍德並不出名。他出版了一部小說《全是密謀家》,從出版商手中掙到了三十英鎊的預付款,書並沒有得到很好的評價。”但正如斯彭德所承認的那樣,伊舍伍德已經是一位傳奇人物了,世俗的成功與否和傳奇無關。最終,奧登把他們介紹給了彼此。斯彭德並不失望:

僅僅通過描述自己的生活和他對這些事情的態度,他就簡化了所有困擾我的問題……伊舍伍德有一種特別的性格,他既迷人又惹人討厭,既親切又刻薄……他的信念裡有積極的一面,也有消極的一面。他談到自己被治癒、被拯救的時候,語氣之激烈不亞於任何一位救世軍成員。

在伊舍伍德最早的回憶錄《獅子和影子》(一九三八)中,我們看到了伊舍伍德對斯彭德的第一印象,那是一種反打鏡頭(斯彭德寫《世界中的世界》時已經知道這些了):“[斯彭德]朝我們沖了進來,臉漲得通紅,大聲傻笑著,結果被地毯邊緣絆了一跤—一個身材極高、步履拖遝的十九歲男孩,一張罌粟深紅色的大臉,一頭亂蓬蓬的鬈髮,一雙風信子般的藍眼睛。”攝影機轉動,捕捉整個場景。“刹那間,無須介紹,我們就放聲大笑,高談闊論起來……他生活在一個自創的、引人入勝的戲劇世界裡,每個新認識的人都立即被徵召去扮演一個角色。[斯彭德]照亮了你,”(第二人稱現在開始占上風了,電影的畫外音開始從聽覺上引誘觀眾)“就像一位表現主義的製片人,使用最粗糙和最古怪的聚光燈:你變了形,變得浮誇、陰險、荒唐得如此精彩或是美得令人難以置信,這取決於他對你的角色武斷的預先安排。”你,聚光燈,製片人……

在《回音廊》一書中,出版人、評論家約翰 • 萊曼描述了自己一九三〇年第一次與斯彭德見面的場景,說他“談了很多關於奧登的事情,奧登和他持有許多相同的觀點(實際上是奧登啟發了他)。還談到了一位年輕的小說家克里斯多夫 • 伊舍伍德,他告訴我此人定居在柏林,生活於赤貧之中,是一位反抗我們所在的英國的叛逆者,比他更厲害”……萊曼後來去了霍加斯出版社,為倫納德和維吉尼亞 • 伍爾夫工作,他促使伍爾夫夫婦出版了伊舍伍德的第二部小說《紀念碑》。

萊曼注意到新一代小說家伊舍伍德:

比我個子矮很多,然而他擁有支配性的力量,智力或想像力出眾的小個子往往都有這種力量。我個人一直很喜歡這樣一種幻想:構成我們文明存在基石的最殘酷的戰爭……是高個子與矮個子之間的戰爭。

即便如此,“不被他吸引是不可能的……然而,在我們第一次見面後的幾個月裡……我們的關係仍然相當正式:也許是因為當他的笑容消失時,空氣中似乎彌漫著一種驚恐的氣氛。他仿佛流露出疑慮,懷疑自己最終還是與‘敵人’同流合污了。‘敵人’這個詞語中透出一股純粹的仇恨,它涵蓋了使他主動隔絕於英國生活的一切原因”。

《克里斯多夫和他的同類》講述了伊舍伍德從一九二九年到一九三九年的生活。其敘述(基於日記,整體上以第三人稱寫成)銜接了《獅子和影子》的結尾“一九二九年三月十四日,二十四歲的克里斯多夫離開英國,生平第一次去柏林”。故事結束於十年之後,伊舍伍德移民至美國。伊舍伍德說《獅子和影子》裡寫了他“十七到二十四歲的生活。不過那書並不真是自傳性質的。作者隱瞞了關於自己的重要事實……給角色起了虛構的名字”。但是“現在我要寫的這本書,將會儘量寫得坦率、真實,尤其是關於我個人的內容”。伊舍伍德的意思是他會在性生活方面坦誠;而且他確實做到了。他也是最稀有的那種人—客觀的自戀者;他把自己看得清清楚楚,並毫不猶豫地為我們記錄下鏡子裡那張臉所積累的線條以及給人格增添瑕疵的古怪影子。

在漫長的創作生涯中,伊舍伍德一直保持著這種審美觀。當放棄康諾利所說的“官話式寫作”時,他表現出了相當大的勇氣。但後來的伊舍伍德甚至比早期的“照相機”更出色,因為他不再是一個匿名、中立的敘述者。他也會感到震驚,他也會生氣。

在《克里斯多夫和他的同類》中,伊舍伍德思考該以何種態度對待即將到來的對德戰爭。“克里斯多夫對自己說,假如我掌握了一支納粹軍隊的生殺大權,只要按下一個按鈕就能把他們炸飛;那支軍隊裡的人因折磨殺害平民而臭名昭著,只有海因茨一人例外,那麼我會按下按鈕嗎?我不會—等一下,假如我知道海因茨本人因為怯懦或道德上受到感染,已變得跟其他人一樣壞,並且參與了他們的所有罪行呢?那我會按下按鈕嗎?克里斯多夫毫不猶豫地給出答案:當然不會。”這就是艱難時刻一位人道主義者發出的呼聲。我們唯有希望,在克里斯多夫的生活和作品的引導下,他真正的同類會越來越多,即便他們(我們)如此明智地拒絕繁衍。

戈爾 • 維達爾,一九七六

歌劇魅影(25K軟皮精裝+1 CD)

歌劇魅影(25K軟皮精裝+1 CD) 歌劇經典35 約翰.史特勞斯:蝙蝠

歌劇經典35 約翰.史特勞斯:蝙蝠 高校星歌劇 Star-My 全

高校星歌劇 Star-My 全 中國歌劇曲選:續編·上冊

中國歌劇曲選:續編·上冊 【歌劇經典26】威爾第:茶花女

【歌劇經典26】威爾第:茶花女 雛芥子少女歌劇團 2完

雛芥子少女歌劇團 2完 歌劇少女! 1

歌劇少女! 1 空間凝視.情感的構築:劇場與舞台設...

空間凝視.情感的構築:劇場與舞台設... 歌劇經典30 萊翁卡瓦洛:丑角/馬...

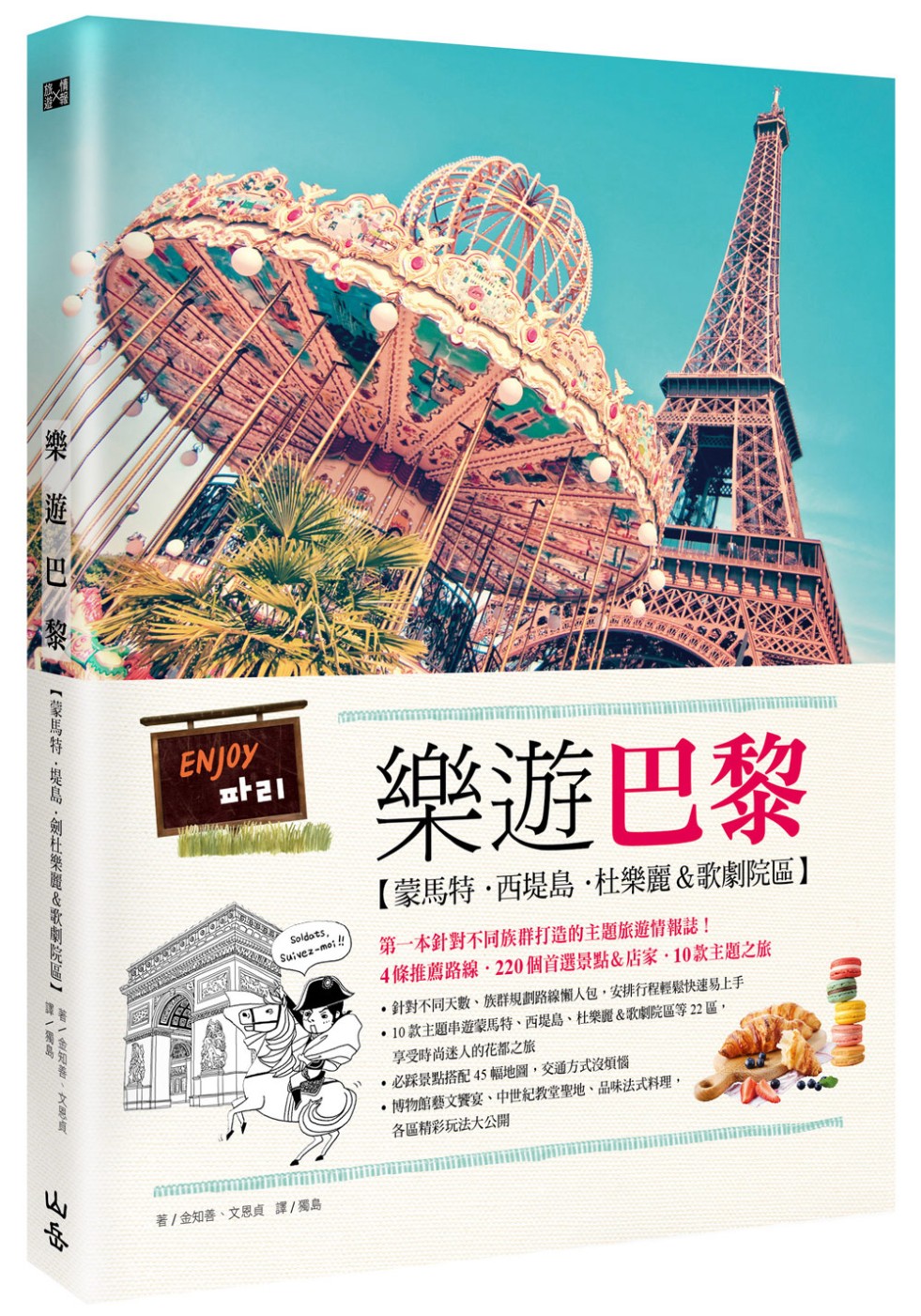

歌劇經典30 萊翁卡瓦洛:丑角/馬... 樂遊巴黎:蒙馬特、西堤島、杜樂麗&...

樂遊巴黎:蒙馬特、西堤島、杜樂麗&...