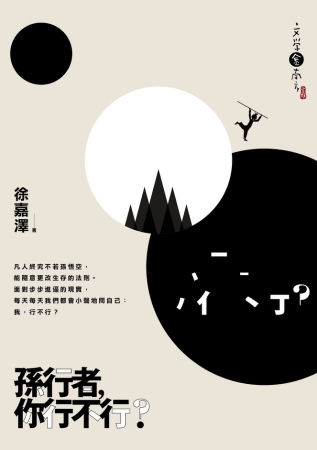

孫行者,你行不行? | 做自己 - 2024年11月

孫行者,你行不行?

凡人終究不若孫悟空,能隨意更改生存的法則。 面對步步進逼的現實,每天每天我們都會小聲地問自己:我,行不行?

日日擦身而過相見不相識的人們,彼此懷著相似的心事,走向也許再無交集的人生。然而,只要一本書的牽引,這些面孔便會自動走出故事,一路往你心底去。

我們也許曾經幻想過,能如孫行者大鬧地府,修改生死簿上自己與所愛之人的壽命;或有高強武藝,試圖逃出老天爺的五指山。但最終,卻不可避免地需為或大或小如降到冰點的親子關係、與所愛之人分離、突如其來的天災等事頭疼,連如何像孫行者一般活靈活現挑戰生命的勇氣也全部遺忘。

在徐嘉澤選取巧妙角度的書寫下,惱人的事件與彷彿了無希望的生活中也充滿了親情、愛情、友情等等令人會心的美好情感。

不問行與不行,只是如實生活;不說教,只說故事。這是徐嘉澤作為一名探究真實人生的小說家,最高明的戲法。

本書特色

★以溫暖糖衣包覆社會邊緣小人物生存故事,平實簡單的筆觸,輕描淡寫便捕捉到社會百態;讀來令人微微觸動,又略有省思。

作者簡介

徐嘉澤

1977年生,高雄人。作品曾獲時報文學獎短篇小說首獎、聯合報文學獎散文首獎、九歌兩百萬長篇小說徵文評審獎、第二屆BenQ華文電影小說首獎、高雄文學創作補助、國藝會出版補助等。著有短篇小說集《窺》、《大眼蛙的夏天》、《不熄燈的房》;散文集《門內的父親》;長篇小說《類戀人》、《詐騙家族》等書。

輯一 浮世繪 尋金那一季阿弟娃娃機食戀莉莉銷售專家聖誕party老吳怪人老張阿狗水鬼研究月光下的寄居蟹

輯二 降靈術 一個母親的嘮叨爸爸回家吃晚飯阿月孫行者,你行不行?他方遠行清明蝶極樂之道再見,英台擲杯降靈

出版緣起

不論在地或離鄉,土地永遠是創作者的活水源頭。閱讀葉石濤的小說,在真實與虛構間,港都鳳邑風情萬種。在鍾理和筆下,卑微的農民散發動人的生命之光,「笠山農場」成了永久的文學地標。因為文學,地理台灣有了令人流連忘返的人文風景。

資訊時代來臨,作家奮筆疾書的紙上作業成了新世紀傳奇。打開電腦,部落格、臉書當道,心情書寫,生活記趣,短短的感嘆加上美麗的圖片,一呼百諾,手指一按,讚聲不絕,好一片熱鬧的文字世界,其中不乏吉光片羽。然而,我們需要的是更深沉,更厚實,更能挑動心底那根弦的文字。人人都能寫作的年代,文學面貌的釐清,刻不容緩。

走過新世紀十年,台灣文學更顯豐富多元,家族,城市,旅行,飲食等書寫,不一而足,手法創新。作家們在繁瑣的生活細節裡質問人生真義,他們的內心掙扎與生命轉折緊扣成長的原鄉,不論時空如何轉換,美好的文字永遠是土地最美麗的印記。

為完整呈現台灣文學不同面向,「文學.金南方」系列,精選大高雄地區優秀文創者的作品,以文字凸顯台灣南方最在地、生命力最旺盛的文學能量。「金」以台語發音是「真」,正是文學最動人的質素,而「金」的明亮溫暖也與台灣南部濃厚人情相契。

從鄉村到都會,海洋的呼喚、城市的心跳,南部人特有的人情世故,將一一在作家們筆下展演。深盼本系列著作在高雄文化局協助下,讓文學從南方再出發,猶如福克納筆下的美國南方已不只是地理標誌,喬伊斯離開愛爾蘭後終身未回,他書中的都柏林卻成了永恆的文學地標。「文學.金南方」以文字認識大高雄在傳統與現代間如何折衝,並以多種風情向世界發聲。

編者

作者序速描簿∕徐嘉澤

像彩色簽字筆寫生,塗塗寫寫,靈光乍現一如不可復得的景物,只來得及塗抹幾句畫面,翻翻頁,紛飛的故事如一齣紙上微電影。走在路上的一小塊風景,好比那叢位於佳冬鄉間小路像瘋了茂密盛開著的九重葛後來進了故事,小說中那片矮牆位於旗山,是我幼年時死命爬上跨坐的地方,如今不使勁就能跳過;那棟位於白河的老舊屋子也收納進來,小南海到底不是海,故事中化身兄弟也終須別離;高雄奶奶家的小閣樓成了阿月的藏身工作處,近來聽聞一個笑話說有年輕人問燒金紙店老闆說「我燒iPhone給我阿公會不會太新了,我擔心他不會用?」金紙店老闆說:「賈伯斯都親自下去教了,所以你別擔心了。」現實、笑話、小說、新聞事件的界線已然模糊。這些生命中的素材被揉雜熬煮成有時自己也難辨當初撰寫時的細節,但似乎都安裝著一個「真」的東西,期待被誰破解。這是自己老派寫實的寫法,膩了,換個筆觸。

用色彩鮮艷的顏料下去揮灑,像油畫該濃厚處就濃厚、淡薄就淡薄。把人物特徵放大,誇張像漫畫人物;角色情感放重如悲喜劇戲碼。老吳老張阿狗,這樣的命名誰都可以對號入座成為主角。小時在旗山見過一些怪人,我總躲得遠,長大後覺得母親才是最怪的人,總能辨別構音異常的婦人說些什麼、那個比手畫腳的啞巴想要什麼,微笑與鄉人與鄰人為善。至於那個單身的老兵後來怎麼了?隨著年紀漸長,童年的人物一個個像迎風飄過的泡沫汽球般,啵地一下消失了。

後來,男人的父親因病逝世,自己筆下故事的父執輩角色也常被病痛折磨,甚至從家中缺席,縱使我現實中的父親鎮日窩居在家、足不出戶,是個徹徹底底的老宅男,但我們年紀越長,就越擔心下一個消失的是自家的人物。尤其近年偶和母親談論到生死議題,總是有小摩擦,我擅狡辯,無視於母親對於宗教觀的執著,論證前往西方極樂世界並不需要喪葬誦經等儀式,一次母親氣得對我說:「反正還有你姐處理,不用你來做。」生死境地像水墨手法,要精彩的大塊山水也要學會留白,而終究會有人淡出,不復返。

這是一本速描簿,試著翻翻,人物就會自動走出故事來,一路往你心底去。

阿弟這鄉鎮沒有海,卻有個「小南海」,我一直以為它是海,看起來那麼大,像沒邊際。那一年,父親帶著我和阿弟坐在這裡等母親,等了好久好久,天都暗下來,阿弟不斷在一旁抱怨著肚子餓和蚊蟲多。父親突然站起身來,我下意識擋在阿弟的面前,父親停了下來又轉過頭去發動機車,示意要我們上車。我在後頭抱著父親小聲說著:「阿爸,我們回家了好不好?」阿弟在前頭攤開雙手彷彿御風而行,父親載我們回家後說要出去買包香菸,從此就沒再進來過了。此後所有的人把「好可憐」三個字掛在我和阿弟身上,那些話語擺脫不了,少了父親和母親,阿弟像脫韁的馬越來越外放,而我越來越退縮,阿弟國中還沒讀完就跟著角頭山哥出去闖蕩。高三過年,阿弟回白河已經變了一個樣。那時算算他的年紀不過十六歲卻已經一付凶神惡煞,手腳露出一截刺青,嘴裡黑黃紅成調色盤一片,頭髮短得像從監獄裡出來,胸前開袒露出粗重金項鍊,開著一台三菱轎車回來,整個造型和年紀很不搭嘎,但我知道站在眼前的是我弟,還是有那麼一點稚氣長不大模樣。「哥、大嬸、阿嬤……」阿弟害羞地叫過大家一輪,大家團圓飯才剛開動,趕緊吆喝他坐進來,大家幫他挪了位置在我身旁,我看著陌生的阿弟,還是像小時候一樣替他夾菜,他生疏說著:「謝謝。」沒人問他過得好不好,大概大家都怕聽到不該聽的、不想聽的,席間大伯、爺爺不斷勸酒,原本我還想說阿弟未滿十八歲要幫他擋酒,他卻活脫像父親的翻版一杯又一杯的乾,大家開心喊著:「好酒量,不愧是吳仔的後生。」吃完年夜飯,阿弟拿出了紅包給奶奶和爺爺,厚厚的紅包沒人知道裡頭有多少,大嬸站出來說:「阿弟,你沒聽人家說女生嫁人前、男生結婚前都要領紅包,沒有在包紅包的,你收回去你收回去。」最後阿弟拗不大嬸把準備好的紅包收進袋子,又接過親戚的紅包,守完歲我幫他舖好床,他躺在我身邊說著:「哥……」「嗯?」我邊攤開棉被邊看著他問著。「對不起。」「每年過年記得回來,讓哥知道你平安就好,我們沒有爸媽自己要爭氣點。」「我很爭氣啊……」「哥只剩下你一個弟弟,不要走歹路。」「我又沒……」阿弟總是如此,只要自知理虧就會聲音變小而低下頭,他又從袋子裡拿出另一包紙袋交給我說著:「哥,這我大耶要我給你的。」我打開裡頭厚厚一疊鈔票,「我幫你存起來,你需要再回來拿。」「哥,那是給你的。」「我知道,我只是跟你說你如果有需要記得找哥拿。」「不會啦!」阿弟邊說邊脫掉上衣,整個精瘦的身體上刺滿了佛神龍魔,他小小的身子怎麼承受得起這些神魔亂舞,但若是有這些圖案能庇佑阿弟諸事平安的話,那又何妨。

Cotton friend手作誌1...

Cotton friend手作誌1... Shinnie的Love手作生活布...

Shinnie的Love手作生活布... Patchwork拼布教室17:福...

Patchwork拼布教室17:福... Patchwork拼布教室特集03...

Patchwork拼布教室特集03... 宮崎順子的花漾拼布:甜美可愛的優雅...

宮崎順子的花漾拼布:甜美可愛的優雅... 優雅&可愛!斉藤謠子最愛的房屋拼布創作

優雅&可愛!斉藤謠子最愛的房屋拼布創作 手作森呼吸!魔法廚娃的好可愛貼布縫...

手作森呼吸!魔法廚娃的好可愛貼布縫... Patchwork拼布教室20:手...

Patchwork拼布教室20:手... 斉藤謠子的手心拼布:可愛感滿滿的波...

斉藤謠子的手心拼布:可愛感滿滿的波... 愛上拼布生活手作

愛上拼布生活手作