洲尾紀事 | 做自己 - 2024年11月

洲尾紀事

踩在洲尾的土地上,我的步伐有點躊躇,有點遲疑。

我像是近鄉情怯的旅人,又像是丟失記憶的過客,

那些土地裡飄出來的傳奇身影、悲歡歲月,

像沉入心湖深處的聲音,既真切,又朦朧。

★血勇如虎,沉酣如醉,有時對世事一無所知,有時又精明得嚇人。

☆生猛霸悍,卻又多情溫存。活得天大地大,渾然無忌。──這是「洲尾人」。

作者透過重臨現場、反覆聆聽和翻尋文獻,記下許多祖先和族人的身影步履,發現了族人之間融於血緣中的微妙相似,也看見各房子孫兄弟叔姪的巨大差異。這些在洲尾傳唱的故事,透過作者鮮活的鄉土文字一篇篇地保存下來,笑中帶淚,卻又含淚微笑,在懷舊憶往的情調裡,除了戀戀不捨的孺慕,也有深沉犀利的洞見。

近年來「文化記憶」已成顯學,保存集體記憶、紀錄在地文化、訴說臺台灣故事,不斷勾出無數靈魂的共鳴。尋根或鄉土,其實是自我省視的文學形式,在尋找家園的過程裡,瞥見那些藏在生命深層處的密碼。當那一片難以言說又無法拆解的混沌「靈光再現」的時候,我們也許正以一種新的形式,重新歸返了自我。

本書特色

★當「文化記憶」那一片難以說盡的意象出現之時,也許我們正以一種新的形式,重新歸返了自我。

☆一本實實在在保存集體記憶、記錄在地文化、訴說洲尾故事的尋根文學。

作者簡介

林世奇

淡江大學中國文學博士,目前於臺北市立中山女高擔任國文科教師。

大學時師從大儒──愛新覺羅毓鋆,研習群經、諸子課程近三十年。多年關注傳統思想、生命哲學等相關課題,研究道家思想、道教文化、哲學與美學,多次受邀講述武俠探索相關主題。

著有《莊子美學思想研究》、《道教「以術證道」思想研究》、《同安林氏家乘洲尾支譜》、《毓老師講易經》、《我們的武俠課》等。

◇推薦序◇

◇自序◇

【輯一.故里夢迴】

原鄉

恩養

水患來去

溺

船難

異人

散赤人

祖孫

阿嬤

無忌

大姑

歷史課

道別

掃墓

茶醉

名門之後

修史

愛漂亮

姊姊

大姊的午茶

黑土地

家族書寫

【輯二.孺慕吾親】

回家

想媽媽

爸爸的聲音

懺

負心

題畫

父親

貴人沈先生

聽話

急性子

寵孫

帶媽媽出門

文學家

外公

愛與智慧

角頭

母子

擇偶

有後

虎盛

天問

後記

推薦序

林世奇是個多方面的人。他天生敏慧,大學從法律系畢業後,轉考中文所,又跟很少中文系的「菁英」一樣,把碩士、博士讀完。但他跟別的「菁英」很不同,人家兢兢業業、循規蹈矩的在規定修業期間讀完了,林世奇卻用了比別人多很多的時間還沒讀完。我想他修博士學位的最後幾年,花的最大工夫不是收資料、寫論文,而是設計一條迂迴的路線,想盡辦法在學校避開熟悉的老師,以免場面尷尬。

要說這個人人窮志短、力有未逮,卻也是鬼話,他富裕得很,他的問題在他一直心多旁騖,定不下來。他對傳統武術有興趣,不斷練習各派功夫;他聽說耆宿毓老在開課,忙著趕到他門下去聽《易經》,而且一聽幾年不中斷;他又喜歡筆墨藝術,看到碑帖就流連忘返,有時在亂糟糟的紙片中找到幾筆有龍蛇之姿的線條,便以為是法書奇作,為之讚嘆不已……,像這樣的人,要他在期限內修完學位,當然困難重重了。

但也有個好處,他對各項知識都有興趣,所以能兼容並蓄,他又心中坦蕩,對礙他眼的事,也往往能一笑視之,不加深究,這是博通人的好處,因為這種人一向尊重多元。

一天他來信,說累積了一些稿件,要出本書,想先給我看看。我一看是本散文集,字數有十八九萬之多,忙跟他說可能要刪節些,現代人不耐閱讀,對過長過厚的書比較沒興趣,他從善如流,馬上刪掉了三分之一。我又對他的書名有意見,不是太老氣橫秋了,又黏乎乎的太過「文藝」腔,最後商定用現在這個書名《洲尾紀事》,比較「中性」些。書一開頭就寫他們林家在基隆河轉角處一個叫洲尾的地方落腳生根的事,他起初對這書名還有點懷疑,說我們一家人後來都搬走了呀,我說你們在各地開枝散葉,但心在根就在的,他說也對。

這本書前面談洲尾的事,後面寫他的孺慕之情,娓娓道來,很有味道,世奇一向文筆好,明白清暢,是我喜歡的類型。

這本書整體在回憶往事,但不算是「回憶錄」,第一是世奇還年少,沒資格寫這題目,回憶錄總有點將人生收尾的意思,世奇的燦爛人生正要陸續展開,一切還在未定之數,總結還不能下得太早。他也曾說這本書只寫他個人,充其量也只寫他身邊四周的事,擔心有人說這樣關懷面很小,算不上是「文學」,我不以為然,王國維說文學有「有我」、「無我」之境,「有我」我信,「無我」我不信,沒有文學是可以「無我」的。我以為文學都該從自我出發,就是要寫自己的「小」事,在我看來,大事都是從小事擴充出去的,沒有小事,大事無法成立,因此「宣言」、「文告」之類的文體總算不上文學的。

其實我們的一生都在兜圈子,走得再多再遠,在另一角度看,也是一個地方罷了。義大利導演費里尼一次跟朋友說:「長久以來,我總想拍一部關於我老家的電影,也就是我出生的地方。」但他朋友說:「依我看來,您從來沒拍過別的地方呀!」好的藝術自來就是從自己出發,不忌表明自己的觀點,文學也是。

生物最基本的組織是細胞,單細胞是人眼看不見的,有比細胞更小的東西嗎?有一次我問在「細胞與個體生物研究所」工作的小女兒有關這類的事,我女兒正色的跟我說,細胞很小,但在電子顯微鏡裡看,可以看成像宇宙星體一樣大的,她的話對我產生了震撼的作用,我突然悟出《莊子.齊物論》大小之辨的道理了。文學也是一樣,文學只有好壞之分,沒有大小之分的。

能這樣看文學,就不必囿於世俗的成見了。曹丕論文學,說它是「經國之大業,不朽之盛事」,有點把文學說大了。我不反對好的文學比俗世的權柄更為偉大,影響更為久遠,但我還相信一點,是好的文學必產生於文學家的心靈,而文學家的心靈總藏在世界極幽暗的角落,那點光亮值得我們守候,更值得我們珍惜。

就寫這幾句給世奇與自己共勉吧。

周志文

民國百七年九月四日,序於臺北永昌里舊居

自序

大學時,多次重讀《紅樓夢》。書裡說,天地間有兩種氣,一是清明仁正之氣,一是殘忍乖僻之氣,兩者交錯,搏擊掀發,賦之於人,於是產生了那些奇特的人物,若在寒門則為逸士高人,若生在富貴之家,則為情癡情種,總之斷不至為走卒健僕,甘遭庸夫驅制云云。

書裡的那些逸士高人、情癡情種,雖然是清濁二氣的交錯賦形,亦邪亦正,畢竟顯現著一種清氣襲人的美感,和我們這些庶民小人物仍有著相當懸絕的距離。我們還是很難想像,那怎麼會是現實生活中可感可知的人物?

但無論如何,這「清濁二氣,賦之於人」的說法,對那時的我來說,有了很大的啟發,我開始用一些類似的角度,重新理解人們性情的形成。

後來我看王禎和的《玫瑰玫瑰我愛你》,他說:「我寫人物,並沒有刻意去褒貶他們,每個人都有對的地方,但也有不對的地方。我覺得我們現代人,大部分都是中間人,我就想寫這樣有對也有錯,對對錯錯,錯錯對對的中間人。」

他筆下的小人物,呈現了滑稽突梯的美感,處處洋溢著鬧劇的歡笑與悲憫,令我深受觸動,也讓我對清濁二氣在人世的運化賦形,有了新的視野和體悟。漸漸地,我的目光從那些懸絕於常人的精緻角色,轉移到了身邊這些或清或濁,乃至濁多清少的「中間人」,還有我腳下踩踏的這塊土地上。我意識到自己和他們之間的微妙共振,開始重新觀看、理解、感覺他們。

等我再看到鄭義的《遠村》和《老井》,莫言的《紅高粱》、《老槍寶刀》和《傳奇莫言》,我驚訝無比地發現,竟然有人敢冒大不韙地「自爆家醜」,竟然有人敢用「又愛又恨」來形容他自己生長的黑土地,甚至用「最英雄好漢最王八蛋」「最能喝酒最能愛」來形容自己生長的土地!

讀著讀著,我覺得自己龜縮在「文明」和「倫理」價值裡的靈魂,都被震出來了。從那個「非禮義不敢言」的倫理殼裡,我的魂魄被轟然而作的春雷震出了竅,此後,便如驚蟄甫過的小蟲,驚惶又興奮地,四處張望。

我是在這樣的自覺裡,重新認識「尋根文學」的,同時也因為這樣,重新理解了「鄉土文學」。

大陸的「尋根文學」,時常被定位在文革過後,緊接著「傷痕文學」,是一九八○年代興起的文學浪潮。臺灣的「鄉土文學」,則時常被定性在臺灣社會從農業向工商社會的轉變中,小人物進退失據的窘境,或者對於小人物的悲憫和同情。這些理解,都是在時空座標裡進行的,我們想辦法為它找到一個固定的位置,標記清楚,進行一場「文學史式」的理解,好像就是因為他們處在那個時空條件裡,所以才尋根、才寫鄉土。

我後來漸漸明白,「尋根」其實不專屬於韓少功、阿城、鄭義,「鄉土」也不專屬於洪醒夫、黃春明、王禎和,它其實是屬於每一個族群,甚至每一個生命個體,乃至根本就是每一個生命的基本嚮往和追求。

尋根或尋鄉土,或許本來就是一個自我觀照、自我省視的過程,在「追返來處」的過程裡,在穿透了各種文明理性的認知定位之後,逐漸窺見那片非理性的土壤,看見那些隱藏在生命裡深層處的密碼,而和它們直面會晤。當那一片難以言說又不可理解的混沌「靈光再現」的時候,我們也許也正以一種新的形式,重新歸返了自我。

於是,我漸漸開始想要打破那個文學史上的座標,讓它不只是知性的理解和記錄,也不只是感性的懷念和謝恩,我想中止判斷,重臨現場,重新看見和感覺。那裡面不是同情和悲憫,也不是什麼激情的控訴,因為「我」在追返根源的過程裡,本來沒有主客對待的關係,只是一場內在自我的深沉對話,沒有那些動輒飄來的悲情,也沒有那些憐憫過度的施捨。

念研究所的時間,對我來說可能太長了,碩士六年,博士八年,各種語言文字的使用,總環繞在詮釋、分析和判斷裡,弄到後來,覺得整個人都有點「割裂」了。厭倦理性分析以後,對於被各種文明符碼詮釋的世界背後變得更加好奇,越來越想探入那一片不可言說的混沌世界。

不知從何時起,這種重回失落家園或重建歷史現場的渴望,在我的生命裡開始灼熱起來,越來越強烈。那是一片正在消失或已經消失的時空,我的生命卻從那一片混沌裡面誕生,回頭看去,彷彿它在我的靈魂深處到處流竄,能夠隱隱感覺,卻怎麼也抓不住。

那一片混沌是什麼?或許是正在變貌的土地、河流、天空,也或許是正在老去或已經離去的親人,也或許是那一樁樁逐漸被淡忘的故事和記憶,但也或許是一些說不清的什麼。

這幾年,父親中風後,有一段時間神智不清,時常說著胡話,直嚷嚷著說要回家。大家問他要回去哪裡,他毫不猶疑地說:「洲仔尾」。

大家且驚且笑,幾乎懷疑他是否「老人癡呆」了,我們已經從洲尾搬出來四十幾年了,那裡怎麼還有「家」?可不知為什麼,我心裡竟然湧起一股辛酸:無論過了多久,那個讓他受盡苦難的家園,仍然是他潛意識裡真正的家。

他當然弄錯了,我們家在臺北市的東區,在光復南路。可那個已被判定為「錯亂」的記憶,對父親而言,卻才是真金足兩的家鄉。那一片我們幾乎是亟欲擺脫遠離的土地,在他心裡竟有那樣的分量。

我不知不覺起了一個奢望,想試著找回父親心底那片消失的時空。我有沒有可能重建歷史現場,還原一些什麼?

不只是他,還有我的母親,以及其他一個個被慢慢遺忘的老人們,他們心裡不知有多少屬於生命源頭的古老的記憶,正在逐一被丟進遺忘的深淵。只有在他們老化或病重時,才從他們的潛意識裡漸次浮起,而被我們理解為記憶的混亂、意識不清的夢囈。那些被丟棄的記憶,會不會就是我們生命的來處,會不會就是我們各種意識和情性的根源?

我像是害怕失去或遺忘什麼似的,漸漸開始想留住一鱗半爪,找回一點吉光片羽。似乎是為父母留住些什麼,而其實也是為我自己的來處,探尋那片神祕的荒原。

當然,那些關於土地、空間和庶民的各種記憶,在這個年代裡,已經找不著現實的用處。它們總被迫不及待的新事物推擠著,躲藏到看不見的記憶角落裡,安份地沉沒、消失,生怕耽擱了時代巨輪的滾動,耽誤了新世界的到來。

像是尋訪著失落的家園,我一邊用文字重建家譜,一邊如飢似渴地蒐集父母、族人和土地的照片,勉力留住每一幀古老的記憶。經過二十多年的資料蒐集,加上連續兩年的埋頭撰寫,我完成了十九萬字的家譜。父系的紀錄大致完成,緊接著又做了一本《阿母的相片書》,依照年代順序,圖文搭配,把母親所有的成長記憶、家族故事,盡可能完整的還原出來。

這個過程,幾乎將我的靈魂洗了一遍,對生命的觀照、對自我的看待,都得到了微妙的重整。在反覆聆聽和記錄中,我烙下許多祖先和族人的步履和身影,看見了彼此之間的微妙相似,也看見各房子孫兄弟叔姪的巨大差異。我在血脈奔流的痕跡裡,和雄奇又荒唐的造物者隱隱相遇。

我清楚地意識到,關於來處,不論是土地、先人或親族,他們的種種氣息,正或隱或顯地藏在心底深處的角落,神祕又古老,豐美又蒼涼。儘管我的肉身早已離開故里,但每一提起,就會有許多奇妙的連結,隱隱勾出底下那一座影影綽綽的冰山。

撰寫家譜時,我多次回到洲尾,卻發現這裡已經恍如隔世。這裡的舊厝多已翻新,住過洲尾的毓老師仙去之後,他住過的「南塘」柯厝,屋主也已決意拆除,能夠留下來的往日痕跡,屈指可數。泥土、竹筍和蕃薯種的氣味,已經從許多人的記憶中緩緩淡去。

基隆河上的搖櫓擺渡早已禁止,長壽吊橋也不見影蹤,族人的身影容貌,慢慢變得稀淡不清。在幾戶平房的屋角,偶而還會瞥見一兩壺土法自釀的葡萄酒。在祖先牌位旁邊,只剩下一兩幀泛黃的舊照片,讓人依稀想起什麼。

我的曾祖父、七伯祖、阿公、阿嬤,還有許多叔叔、姑姑……其實都早已遠去,遠得像只是個傳說。那位曾經多次將我治好的「進仔」,已成了法力全失的老人,前些年也已謝世。

踩在洲尾的土地上,我的步伐有點躊躇,有點遲疑,幾乎不知道該憑弔什麼,或不該憑弔什麼。我像是近鄉情怯的旅人,又像是丟失記憶的過客,那些土地裡飄出來的傳奇身影、悲歡歲月,像沉入心湖深處的聲音,既真切,又朦朧。

家譜完成後,我心願雖酬,卻不無遺憾。家譜的體例,歷來有其傳統,它有很強的社會性,除了尋根問祖,也在敦親睦族,有它社會教化的功能,撰寫者必需要考慮各房族人的閱讀感受,最後無可避免地,會走向「書美不書惡」的傳統,遇到敏感處,只能美化和迴避。遇到大關節處,即使想用點什麼春秋筆法,也都只能處處閃躲,而終究有褒無貶,困在它既有的體制框架裡。

從史傳和譜學裡走出來,我遊目四顧,「小說」的無邊自由正在奼紫嫣紅地誘惑著我。莫言的《紅高粱》像燒酒一樣,讓我血熱神醺,妻說:「你寫個﹃紅蕃薯﹄吧!讓阿嬤他們重新活起來。」

我思索良久,既不願停在歌功頌德的框架裡,卻也不甘向小說的虛構靠攏,最後決定做一個折衷:告別「史傳」之後,我的筆尖和「小說」保持距離,選擇了「散文」的寫實。於是,開始有了一系列關於「洲尾」的文字。

在那些尋根文學裡,我受到了莫大的衝撞和鼓舞,已使我充滿了勇氣。我時常想起,在《傳奇莫言》裡,莫言形容山東的高密東北鄉,是「深深愛著又深深恨著的黑土地」,他筆下那種人和土地之間的複雜感情,既魔幻又真實,讓我從倫理和文明的「蒙昧」之中甦醒,向那片肆無忌憚的荒原奔去。

僻處鄉間的洲尾,當然不同於鄭義的山西,韓少功的湖南,更不同於莫言的高密,我得找到我自己的符號,自己的言說。對我而言,那情感和莫言的「又愛又恨」也有區別,說愛說恨,感覺似乎都浮起來了,走樣了。那似乎是一種既眷戀又拒斥,既親切又害怕,既熟悉又陌生的情感,充滿了衝突和矛盾。但,那才是真實的、完整的來處。

朱熹的詩裡,描寫了一片像鏡子般的池塘,說它「天光雲影共徘徊」,形容讀書有得時,鑑照萬物,纖毫畢現。但關於生命的原鄉,那些肉眼已不可見的一切,能夠這麼清楚地鑑照麼?基隆河畔的記憶,在腦海裡浮現時,瀰漫的都是若有似無的土腥味和血腥氣,讓人又熟悉,又害怕,彷彿藏在自己的骨髓裡,揮之不去,也說不清那是什麼。

這麼多年來,在我們竭力奔向文明的腳步裡,其實正在不斷揚棄這些混沌不明、漫漶不清的光影。讓它沉入記憶的湖底,越陷越深,深到我看不見的地方,只在潛意識的邊緣,偶爾浮起。

莫言他形容自己的創作,像是「唱著一支憂傷的歌曲,到處尋找失落的家園」。或許我也是。或許大家都是。

我和身邊的朋友談起這些,有人想起母親說過的許多故事,記起老人家閹豬的畫面。有人想起南投家鄉的古老諺語,還有許多閩南語的記憶。有人想起宜蘭老家的許多故事,據說比紅樓夢還精采。有學生看到故事,想起了自己的阿嬤,卻流淚了。

妻聽著洲尾的故事,時常瞪大了眼睛,且驚且詫,又笑又歎。緊接著,記起她父親年輕時的故事,那是在遙遠的河北省三河縣,還有古老的北京。老丈人仙去多年,他的生命故事,只有妻還在腦中或斷或續保存著一點光影,正在時光之流裡緩緩地消褪。

每一個人都有關於土地、親族、庶民和成長的記憶,不想法子留住它,它們便在風中緩緩遠遁,有許多生命的潛在紐帶,便戈崩戈崩地漸次斷裂,直到我們終於說不清也看不見。

【船難】 船身大量超載,搖搖晃晃,本已令人驚心,不料,船行到基隆河中央,突然又下起了大雨。乘客們為了避雨,紛紛撐起雨傘,於是船身搖擺更為劇烈。 此時,船夫在船頭厲聲暴喝:「欲翻船嗎?都不准動!」 眾人因此停止動作,傘未撐開的人,只能咬著牙默默淋雨。但船艙持續進水,危險仍不斷增加。 近岸之時,船夫鬆了一口氣,向乘客喊話:「已經欲靠岸了,大家不要著驚……」他沒有料到,正是這句話,使全船的人早已失去的耐心瞬間潰堤。聽到「靠岸」兩個字,大家不等他把話說完,已經一窩蜂地向岸邊迅速靠攏,爭先下船。 船身剎時失去了平衡,大量的河水淹沒船舷,湧入船艙,船身也迅速傾斜。母親抱著我在懷裡,目睹此景,驚慌地看了岸上一眼,那兒與船身仍有一段距離,絕不可能跳上去,她心知無倖,只有緊緊抱著兩歲大的孩子,閉上眼睛,隨著船身緩緩下沉,等待滅頂。 就在這個時候,站在母親身邊的一位身材高大的乘客,竟如迅雷不及掩耳,劈手將我從母親懷中奪過,往遠處的草皮扔去。 在遇險的時刻,他這一手十分驚人。我們事後判斷,這可能是出於「能救一個是一個」的考慮。但一般人在當場,很難反應過來,母親見狀大驚,只見我已飛落在草皮上,朝天仰臥,張大了嘴巴要哭,卻全無聲息,生死不明。在那一瞬間,她所有的害怕和理智都一起消失,瘋了似地向岸邊飛身撲去。 【祖孫】 「怎麼這麼小盤?」 「阿嬤,天氣熱,它融去了。」 「啊?你這個夭壽死囡仔,敢偷吃我的冰,你……」 阿嬤伸手就打,但大哥身手矯捷,一溜煙就不見了,阿嬤身矮腿短,追得氣喘吁吁,力竭汗湍,只好作罷。 這一場祖孫之間的戰役,陣線不斷延長。每天在鄉間奔跑爭逐的大哥,體魄越來越健壯,逐漸取得了戰鬥的優勢,藝高人膽大,也越來越心狠手辣。 阿嬤嗜酒,自己也會釀酒,用的是最土的方子:一層葡萄一層糖,再一層葡萄一層糖……,直到把整個罈子幾乎裝滿,靜待葡萄發酵。那樣釀出來的葡萄酒,真的非常甜,現在想來,實在是過甜了,並不好喝。但那個食物極度匱乏的年代裡,要能喝上小小一口,真是渾身舒暢,賽似神仙。

小柴犬和風心1

小柴犬和風心1 為什麼他能看到你沒看到的?洞察的藝術

為什麼他能看到你沒看到的?洞察的藝術 每一天,整理好心情:過簡單有質感的生活

每一天,整理好心情:過簡單有質感的生活 一本漫畫學日語獨家套書(附MP3)...

一本漫畫學日語獨家套書(附MP3)... 坐墊貓生氣了

坐墊貓生氣了 免出門隨手編套書組合:《自然風毛線...

免出門隨手編套書組合:《自然風毛線... 香草生活家Julia的日常幸福

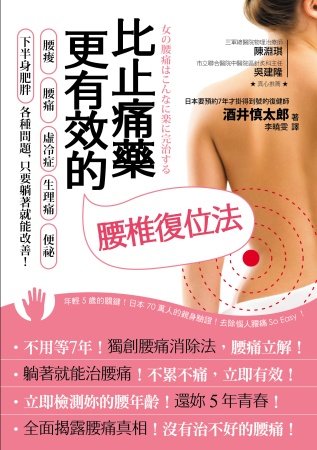

香草生活家Julia的日常幸福 比止痛藥更有效的腰椎復位法:腰痠、...

比止痛藥更有效的腰椎復位法:腰痠、... 照書養,就對了!新手父母育兒大百科...

照書養,就對了!新手父母育兒大百科... 義大利品牌公路車&零件完全指南:8...

義大利品牌公路車&零件完全指南:8...