逆光的臺北 | 做自己 - 2024年11月

逆光的臺北

闊別20年,蕭颯最新長篇小說,

展現20年臺北生活變貌風華。

探討嫌貧愛富、房市崩壞的社會現象,寫實犀利

寫對愛執著遭到背叛的都市愛情傳奇,抒情冷凝

托爾斯泰的《復活》是愛的信物;

心裡的疑問,是他人平靜生活裡的波濤。

如何才能讓她從敗壞的生活中,重新過回屬於自己的日子?

當王光群踏進勤美破舊充滿腐敗氣息的國宅家,一切就發生了變化,二十年過去,繁華的臺北城以驚人的速度翻轉,時間在勤美身上卻彷彿靜止了,數十年如一日,她只專心做一件事,潛伏在臺北城的各個角落,四處打聽初戀情人的消息,就為了問他一句「為什麼」。

隨著女主角追愛行徑,故事次第展開,各家庭也面臨不同的問題與挑戰。有人攀附權貴不可一世,與貧窮的親友斷絕來往;也有人面臨都市更新計畫的抉擇,與兒媳產生裂痕;有人端賴土地開發成為跨國巨賈,另有人在房市崩盤後避走山林野地。蕭颯以特殊的敘事方式,旋轉跳躍遊走於二十年的時空中,各段皆留伏筆,以強大的懸念串連故事,筆鋒凝練收放有度,故事橫跨大臺北各區,從老舊國宅到豪宅林立之地,從房市高低走勢中,看盡貧富差距下的兩極化人生。

擅寫七○年代後臺北都會傳奇的蕭颯,備受詹宏志、張系國、劉紹銘、齊邦媛等名家期待肯定,沉潛後再出發,凝聚此間二十年的功力,續寫新臺北人的種種面貌,點出社會階級落差的功利思想,並觸及她一向關注的女性、親子問題,冷靜寫實犀利之風不變,詩意的敘事中帶有淡淡哀愁,更有壓抑之後爆發的激情,她筆下的臺北城有骨有肉,優雅展演它的繁盛與更迭。

本書特色

★ 闊別二十餘年,繼《單身薏惠》、《皆大歡喜》後,蕭颯最新長篇小說。

★ 採時間跳躍的敘事方式,有別於過去的小說敘事方法。

★ 故事橫跨新店、淡水、民生社區、信義區、石牌、天母、內湖、大安區等地,展現大臺北城市發展史。

作者簡介

蕭颯

本名蕭慶餘,民國四十二年生,畢業於臺北女師專。十六歲開始小說創作,十七歲即結集短篇小說選《長堤》。民國六十五年後再度拾筆寫作,作品多發表於各大報副刊及文學雜誌。

她的短篇小說和中篇小說,曾先後兩年獲聯合報小說獎,作品多部改編為電影,並獲金馬獎。著有《如夢令》、《死了一個國中女生之後》、《少年阿辛》、《小鎮醫生的愛情》、《走過從前》、《單身薏惠》等小說集。

代序

回首二十年,匆匆只在瞬間

──蕭颯答於《逆光的臺北》出版之前

一九七八年,蕭颯寫《我兒漢生》,冷靜,犀利,簡潔的文字直探現實,備受讚譽。嗣後,除了探討青少年問題的《死了一個國中女生之後》,她寫女性婚姻、愛情、外遇等的《走過從前》、《單身薏惠》,更是叫好又叫座,建構極具個人特色的寫實風格。青少年,各種女性議題之外,她也寫社會新貴,都會邊緣人,以小說深入社會各層面,尤其是首善之都臺北。也因此,她筆下的人物,被視為七○年代中期以後,因社會結構和經濟型態產生新變貌的臺北人。

一九九五年寫完《皆大歡喜》後,蕭颯無預警地在文壇中銷聲匿跡。她為人低調、極少接受媒體訪問,如此的隱匿,原因無從探詢。二十年後她交出最新著作,再度復出,藉由書信往返,一問一答,看時光的流轉為小說家帶來什麼新的轉變。

問:一九八七年你接受季季的專訪曾說:下一回再次面對公眾時,自己必須是和現在有所不同,尤其是思想的成熟和轉換。當時你說:「在寫作上,我是接近『寫實』的,而我自己處理生活的態度,卻一直熱衷於保持著浪漫。」二十餘年過去,你從學校退休,生活態度有什麼改變?對寫作的要求呢?

答:三十歲以後,大多數人都會有時間過得飛快的感嘆,就是所謂韶光荏苒?甚至,不論是過得順遂或是坎坷。人世間最公平正義的一件事,可能就是每個人都年輕過,而只要活著,就必然會老去。我也不例外,回首二十年,也是匆匆只在瞬間而已。

因為擔心一下子退休,無法立刻適應,我回校園念了兩年書。修學位不是為了想繼續教書,只是想緩衝一下突然成為無業。那兩年我全心投入碩士論文,應該也算是一種書寫。

對我而言,浪漫一直只是心態,而非現實生活。我的日子一直只在簡潔和單調中重複,加上生性懶散,不喜歡太過繁複的人際關係和生活方式,於是「純淨」就也有了「繁複」的趣味。從前如此,現在亦然。

我只接受隨興自在的生活,想做什麼就去做,盡可能的拒絕自己不想做的事情。寫作也一樣,我隨興而為,有創作欲望的時候就寫,沒有創作欲的時候就不寫,沒有給過自己太大壓力。

問:上一部小說《皆大歡喜》出版於一九九五年,距今正好二十年,我知道期間你曾寫過幾萬字歷史女人的小說,為什麼放棄了?與你過去創作頻率相比,二十年沒有新作,是一段很長的時間,重新復出,令人驚喜。這期間你曾有放棄寫作的念頭嗎?

答:我最羨慕的,就是那些有源源不絕創作欲望的作者,唯有保有那樣的欲望才能創作。當我有想寫的題材,和非寫不可的欲望時,都會付諸行動去寫。這期間,其實我曾寫過好幾次長篇小說,最長的達三十多萬字,短的也寫有十幾萬字。所以並沒有「放棄寫作」的問題。我可是一直都在寫,只是沒有完成罷了。

至於為何沒有完成?當然是覺得缺失太多,不夠好,連自己這一關都過不了,只好放棄。

問:女性一直是妳創作的主體,寫《走過從前》時,妳說婚變對妳個人是一個關口,跨過了這個關口,妳看待女人的角度是否有所改變?對兩性相處又有怎樣的體會?

答:就算不是因為婚變,年紀增長後都會對人、事,有不同的體認,當然包括看男人、女人,和兩性關係。凡事應該都看得更明晰,更包容,也比較不講究執著,而且心境更平和吧。

以我自己為例,我和前夫在許多年前,我們便已經化解恩怨,成了關係良好的朋友,而非外界所認為的彼此不容。這可能也是因為歲月輾轉,不再執著而有的結果。

問:創作《逆光的臺北》過程中是否碰到瓶頸?

答:創作中遇到瓶頸是經常發生的,如何克服挫折成了重要課題,若是過不了關,便只好收在抽屜裡(現在是收在電腦裡)的難產之作。

寫《逆光的臺北》時,我曾痛苦怨懟的對同樣做創作的朋友(她是畫家)道:「創作過程大概簡單說可以分成兩種吧?一種是作品渾然天成,一氣呵成,簡直一如踩在雲端的歡欣;另一種則是百轉千迴,痛苦萬狀,每天過得宛如地獄。兩種境況,大概每個創作者都經歷過,感受真是天壤之別啊。」

至於是什麼樣的瓶頸,那就一言難盡,創作時各式各樣的問題都會產生,經常真正進入寫作時,不太可能會機械化照著原先設定好的大綱發展,人、時、地自會發生不同的撞擊和變化,會一而再,再而三的改換、變動。不過,那樣的陣痛,不也正是創作者最大的挑戰和成就感所在。

問:《逆光的臺北》的女主角與你過去作品中的角色相較,我覺得衝突性與偏執性更高,她苦苦追尋初戀的記憶、當年未解的疑惑,甚至可說是飛蛾撲火孤注一擲,透過這樣的角色,妳想表達的是什麼?

答:作者在完成作品後,也就結束了他的表達。所以這個問題就留給願意閱讀這本書的讀者,各自感受的空間吧。

問:《逆光的臺北》敘事的節奏舒緩起伏,也多了些抒情,這是妳創作時的自覺?讓故事的發展隨著主角的個性走。還有為什麼選擇托爾斯泰的《復活》作為主角愛情的信物?

答:我一直希望自己的小說有著音樂的節奏和起伏,如果真能做到,很覺得欣慰呢。

《復活》是我年輕時讀托爾斯泰最為欽佩的小說,因為那麼真實的寫出男主角艱難的抵禦世俗各式誘惑,最後能做出高道德的救贖。那不是任何人能輕易做到的,所以高尚的人格絕非容易之事,這正是小說家的體恤胸襟。當然全書非僅男主角點的描寫,還有當時社會整體的詳盡寫實,甚至於獄政。托爾斯泰全面的反應了那個時代──貴族、中產階級和貧民。

而我們身處資本主義越走越難回頭的現代,俗世間真的已經很難有《復活》男主角那樣偉大的情操。但是,我們也無須絕望,只要有人願意讀托爾斯泰的《復活》,世界就仍然充滿可能性。

問:過去妳的作品被視為七○年代中期以後,以臺灣社會結構和經濟型態產生新變貌的臺北人。跨越新世紀,新作品直接標示出臺北,描繪出臺北的種種面貌,包括房價高漲,社會新貴的面貌,當然還有妳最擅長的中下層生活。針對臺北這個元素,妳還會有後續的創作嗎?

答:我這個世代的創作者,幾乎都曾經歷過「社會寫實主義」的洗禮,所以反應社會是必然,講求公平正義成了使命。

寫作《逆光的臺北》,我盡可能的保持客觀,相信每個人有不同成長背景,不同理念,不同人生;不是每個人都必須如《復活》男主角一般,高道德標準的追尋生命救贖。我也盡量對《逆光的臺北》中每個人物的人生選擇,只做敘述不做褒貶。

《逆光的臺北》是我想寫的幾個臺北故事中的一個,目前已經開始為下一個臺北故事布局和收集資料,希望能順利完成。

問:在創作的過程中,是否也會閱讀其他作家的作品?這幾年看了哪些作品?

答:習慣上,我正式進入寫作,比較少看書,覺得容易受其干擾。但也不全然,譬如寫《逆光的臺北》時,為了不增加視力負擔,下載了一個可以用耳朵聽「書籍」的 APP,經常也會找些讀得好的作品來聽。不只是小說,旅遊散文,美學論述……,都很喜歡。

關於閱讀,我也向來隨興,大多時候沒有目的性,拿到什麼都看一看。目前人在國外,購買或網購中文書都不是那麼方便。房間裡有一個書架,架上有什麼現成的書,我就看什麼書,黃仁宇的《中國大歷史》、《萬曆十五年》、《近代中國的出路》、《資本主義與二十一世紀》與史景遷的《太平天國》、《天安門》、《曹寅與康熙》並列,另外還有數本中南美洲的翻譯小說……。有第一次閱讀的,也有重新再看的;才看完的是伊斯蘭回教女作家娜吉馬所寫情慾小說《杏仁》。

而之前數日,則重看了張愛玲的《小團圓》,覺得有些書還真是需要重看,發現二○○九年初版就急急搶看過一遍,而如今再看,卻別有一番感受。張愛玲的成長背景,造成了她的負面性格和負面人生觀,但卻成就了她豐饒的創作生命。人生就是這樣神祕不可測知,所以才特別耐人尋味,所以才會有文化和創作吧?

1 勤美偶爾會在電視新聞裡看見王光群,就算鏡頭只是帶到他的側影,勤美仍然能夠一眼認出。更何況王光群和他那家世顯赫的妻子,兩人無論走到哪裡,永遠都是新聞的焦點,想要不看見也不容易。 五十一歲的王光群,當然不再似當年清朗,頭髮不再濃密蕪亂,眼神也不清澈閃耀。他由瘦瘦高高彷彿有些營養不良的書卷氣質,成了現在稍微發福、成熟穩重的企業家形象。唯一沒有改變的,是他每每接受訪問、發表論述時,嘴角總是微微上揚,一如往昔仍舊帶著一抹淡淡的讓人難以捉摸的淺笑。那笑意不特別體會,一般人是不易察覺的,勤美認為,只有她才能夠真正了解到那抹淺笑的深意。 那些年輕貌美的女記者們,又能真正懂得他多少呢?她們看見的,應該只有他成熟英挺的外貌、昂貴的西裝、名貴的腕錶、數萬元一雙的皮鞋,進出幾百萬、千萬的名車。她們永遠看不見他心靈的深處,就是他的妻子,那個每次出現都精心打扮,全身上下用金錢堆積出美麗的富家女,也不會懂得他最深沉的內心。勤美一直認為,王光群的內心世界,只有她一個人懂得,也只有她能契合。 只要看見有關他們夫妻的新聞報導,勤美的心就要悸動很久。有時候像根寸長的鋼釘,直接扎在她的胸口,痛得她想大哭,想吶喊,想用榔頭砸掉電視。但有時候,王光群牽動起薄脣淺淺微笑,然後慢條斯理的說話,那熟悉但卻離她遙遠的聲音,就似一道暖流拂過了勤美的心。多年前的總總,如夢似幻的烘暖了勤美早已經乾涸的心,她甚至隱隱嗅聞到了當年初春時節,他們坐公車上陽明山看櫻花,空氣中彌漫的清冷植被氣味。 勤美沒有砸掉電視,因為這麼多年來,她就是依賴著在電視新聞裡驚鴻一瞥的看見那個人,才存活了下來,不是嗎?雖然活得那麼艱難,不論是物質上的匱乏,還是精神上的蹂躪,但最終她還是以她的方式活了下來。 當然是很不起眼的活著,簡單的維持著老舊小屋的整潔,罩在破舊塑膠皮沙發上的深咖啡色布套,早被她多次清洗,成了淺淡的灰褐色;夾板做的舊餐桌,鋪上厚厚白色棉布桌巾;廚房流理臺是舊的;盥洗室衛浴設備也是舊的。

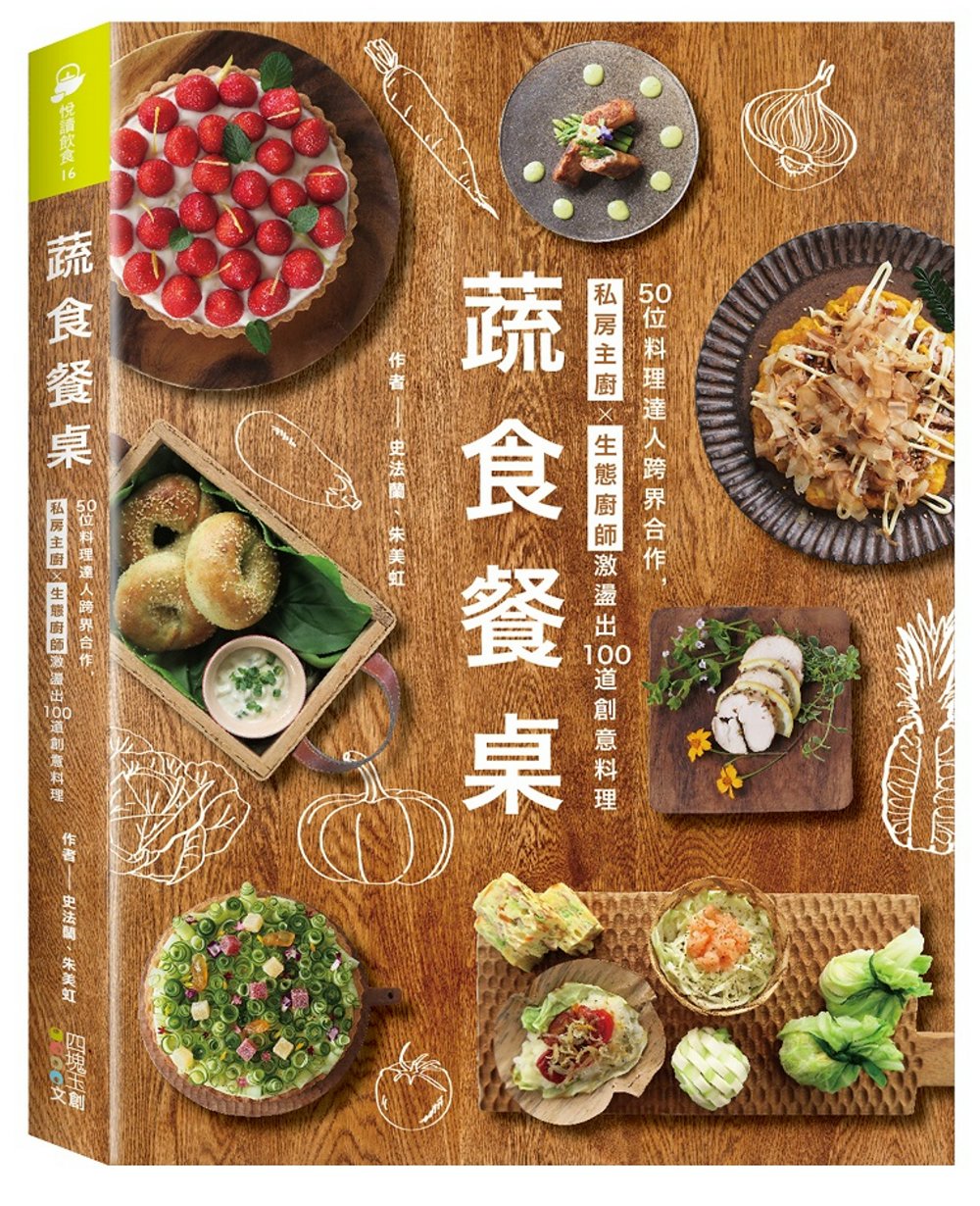

蔬食餐桌:50位料理達人跨界合作,...

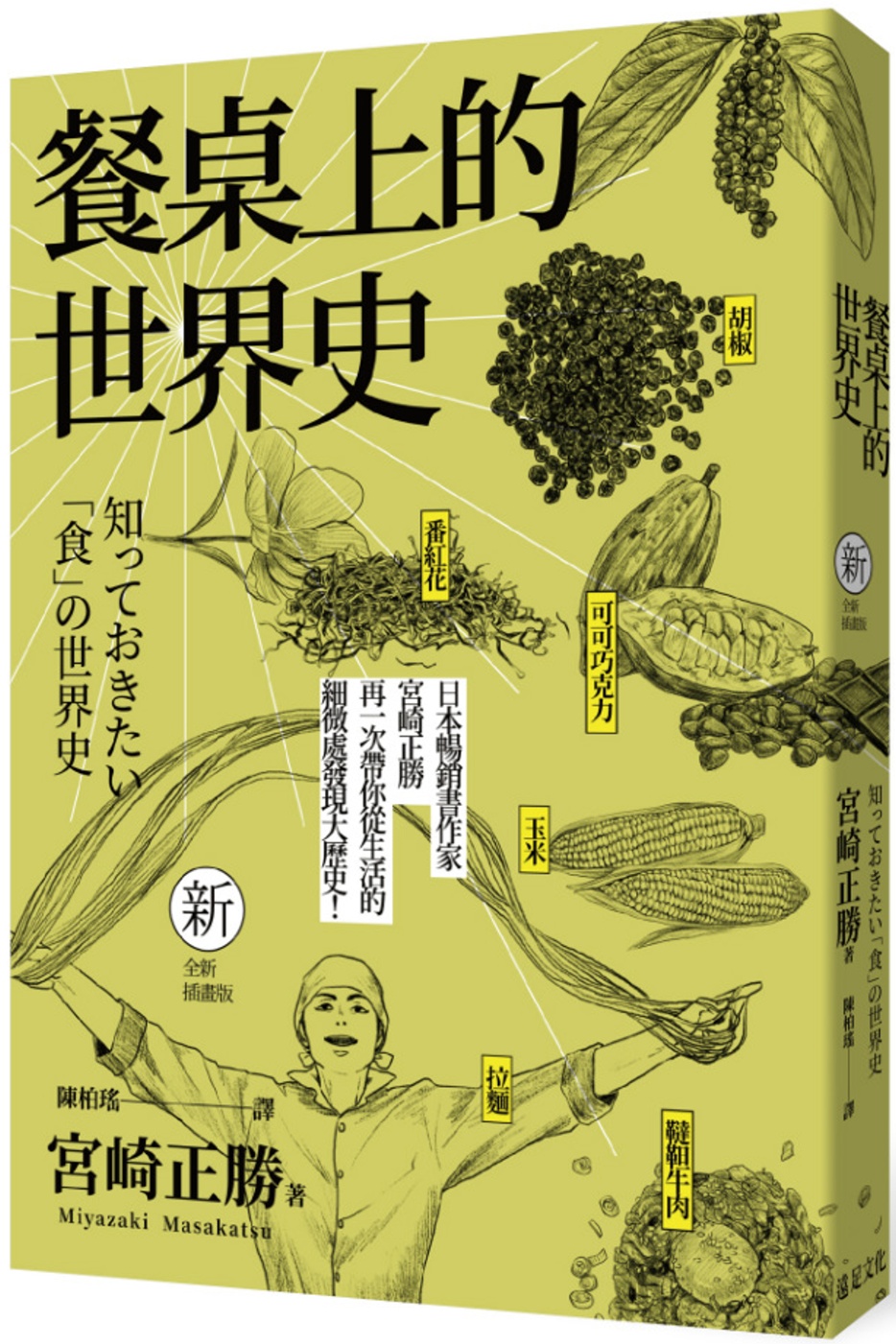

蔬食餐桌:50位料理達人跨界合作,... 餐桌上的世界史(全新插畫版)

餐桌上的世界史(全新插畫版) 「二菜一湯」幸福餐桌:不管是每日的...

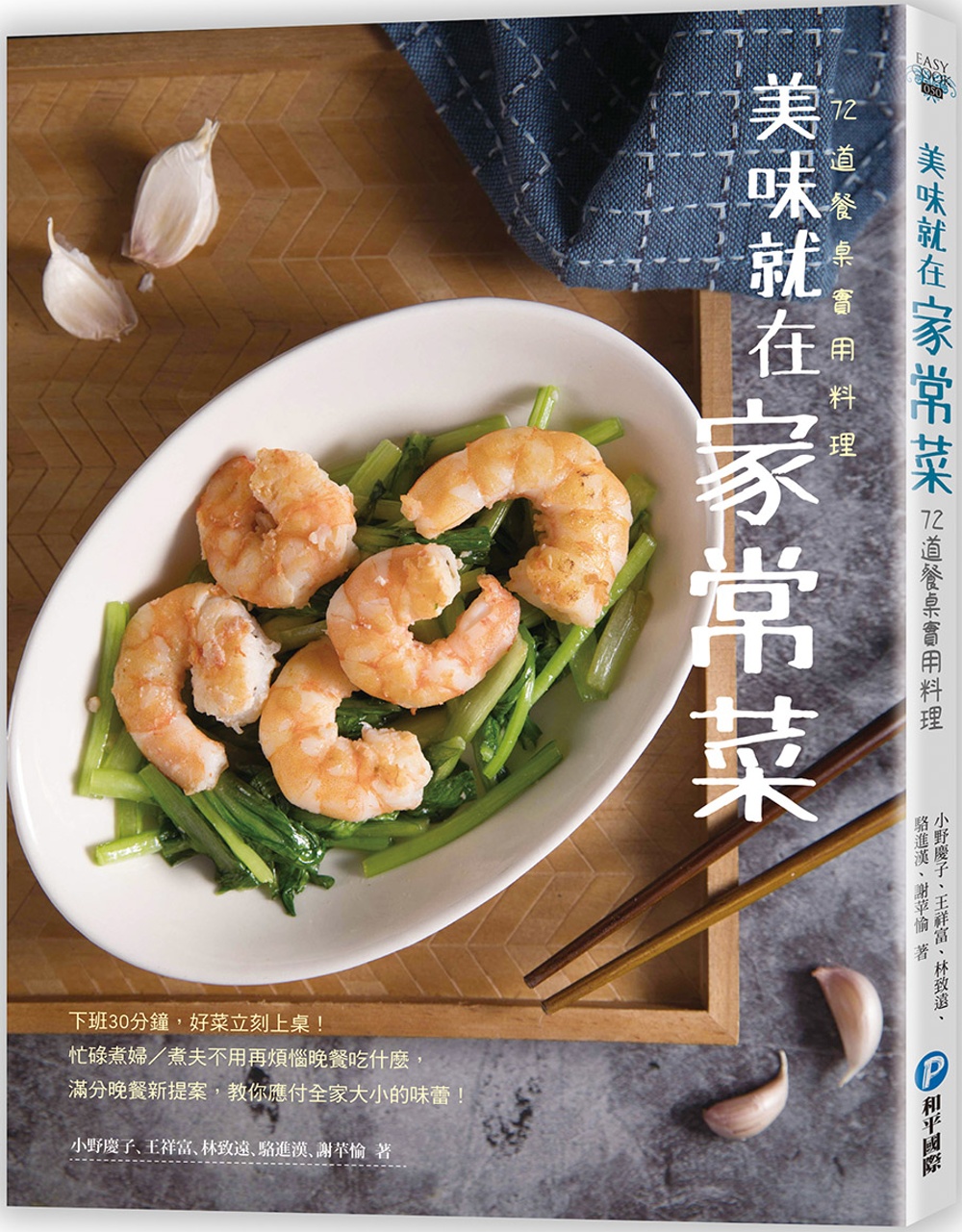

「二菜一湯」幸福餐桌:不管是每日的... 美味就在家常菜:72道餐桌實用料理

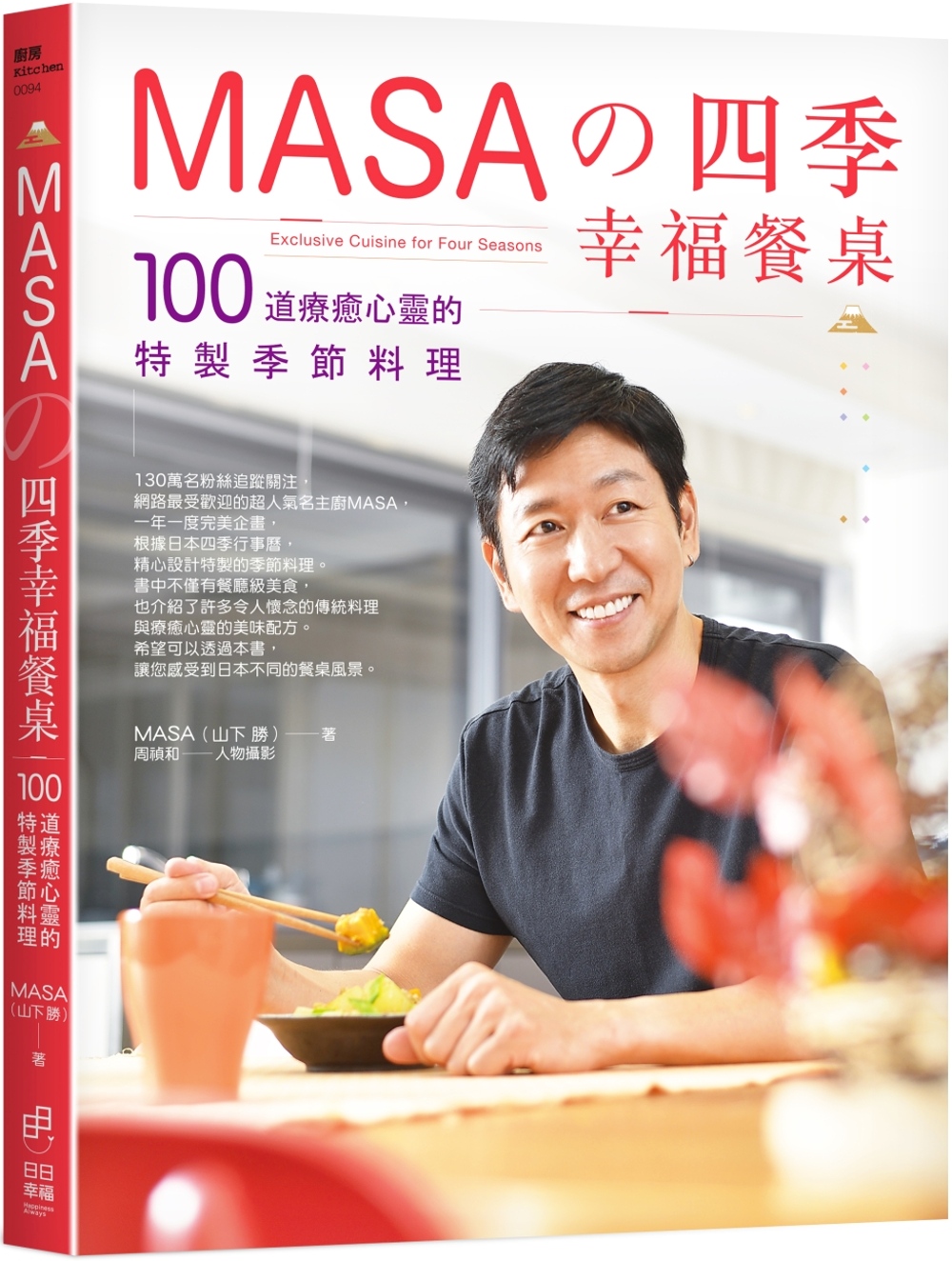

美味就在家常菜:72道餐桌實用料理  MASA的四季幸福餐桌:100道療...

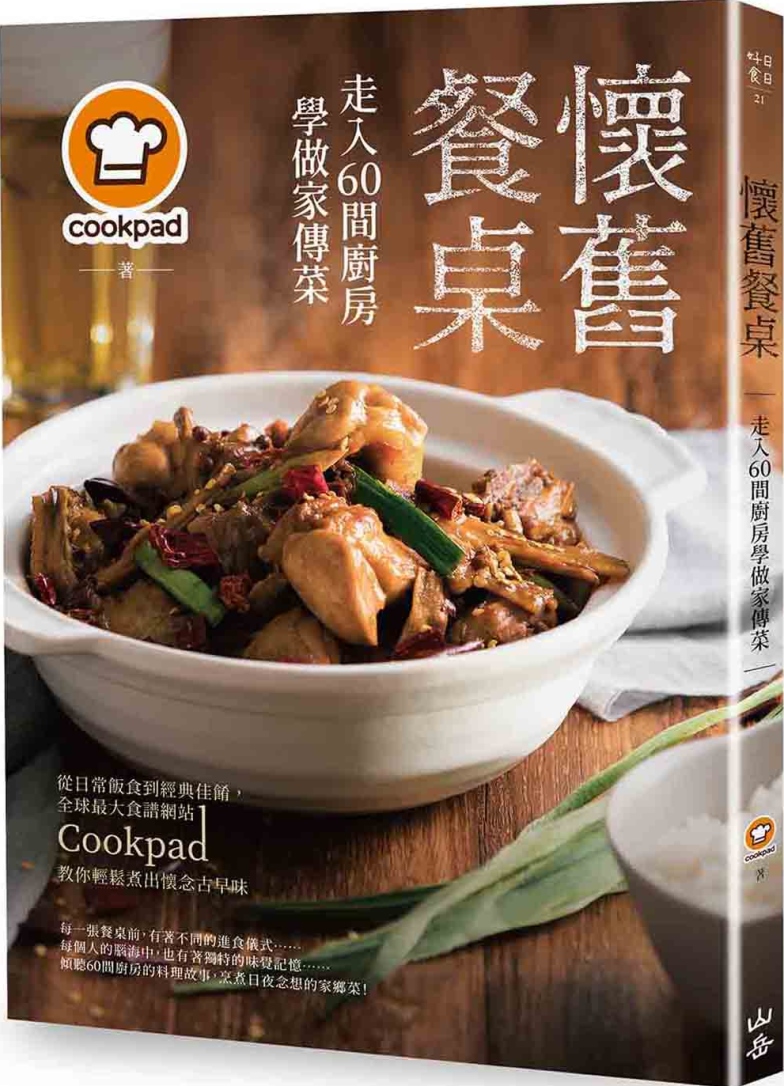

MASA的四季幸福餐桌:100道療... 懷舊餐桌!走入60間廚房學做家傳菜...

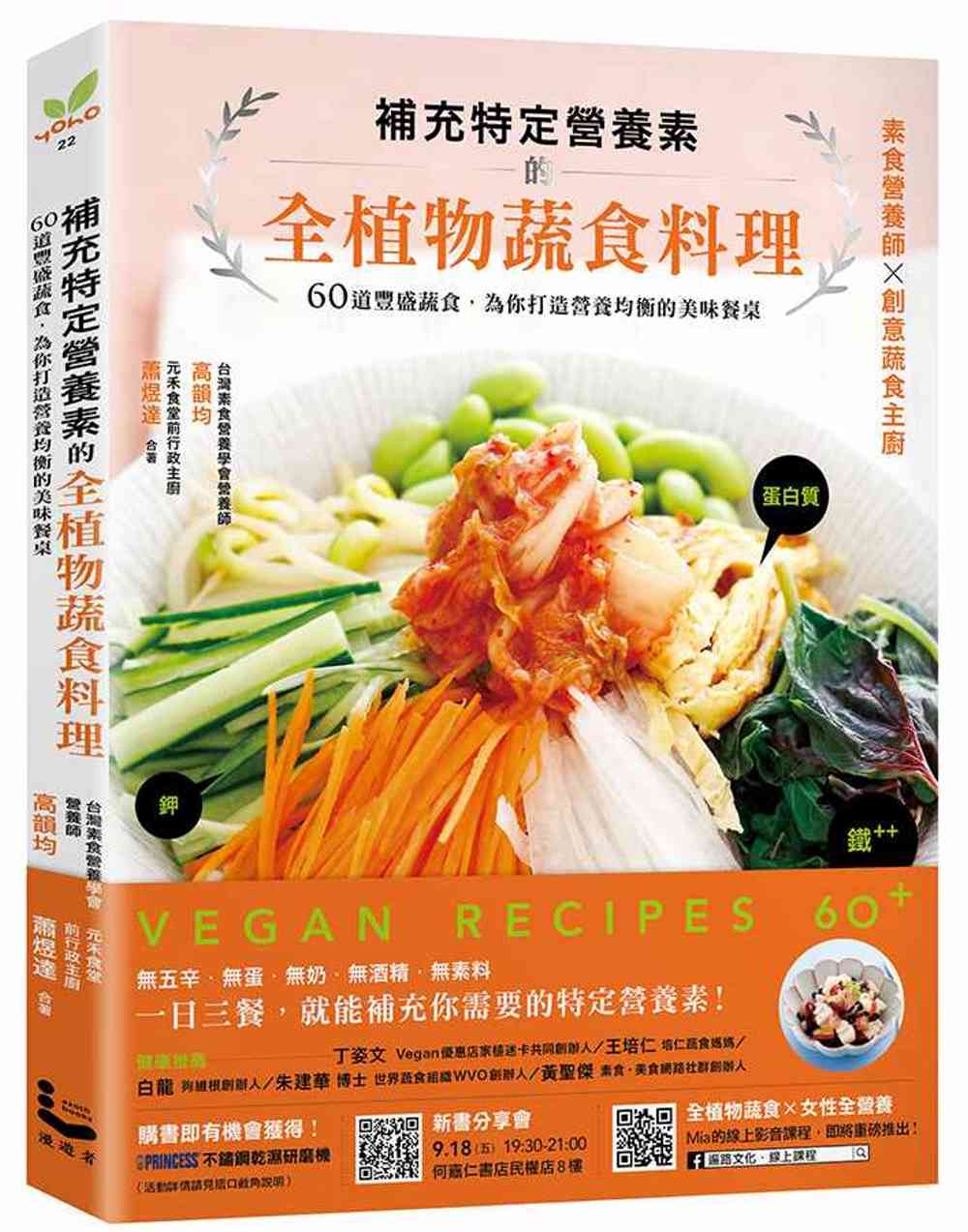

懷舊餐桌!走入60間廚房學做家傳菜... 補充特定營養素的全植物蔬食料理:6...

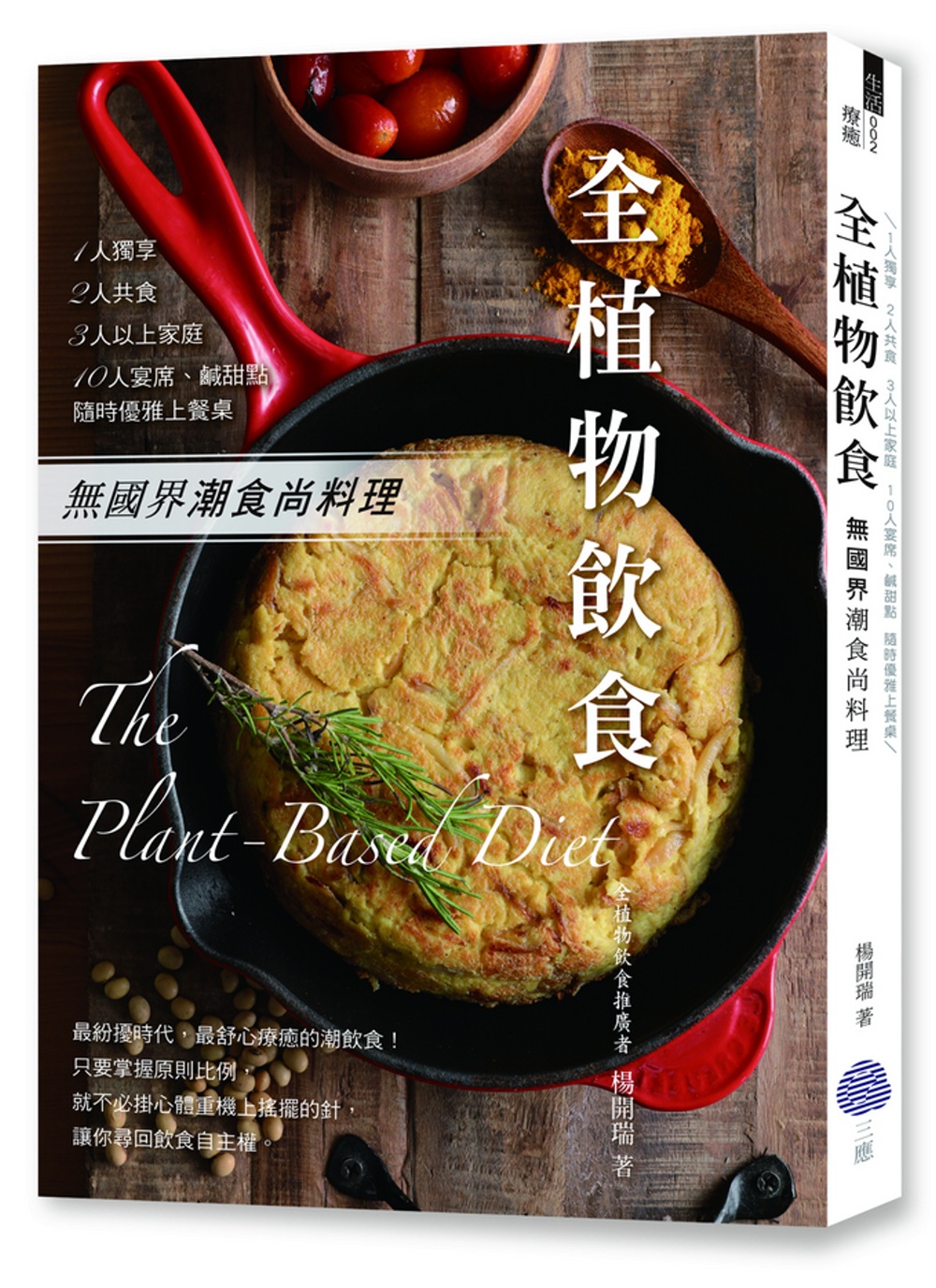

補充特定營養素的全植物蔬食料理:6... 全植物飲食: 無國界潮食尚料理,1...

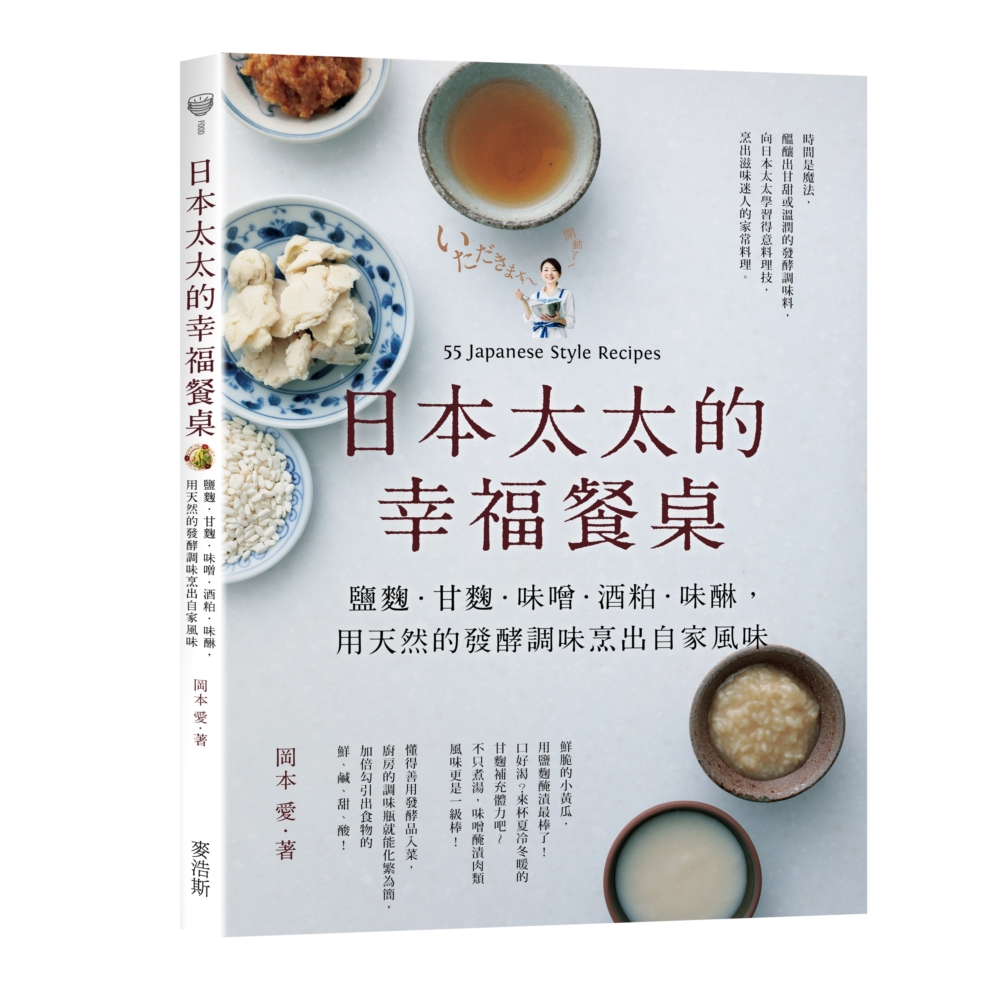

全植物飲食: 無國界潮食尚料理,1... 日本太太的幸福餐桌 鹽麴‧甘麴‧味...

日本太太的幸福餐桌 鹽麴‧甘麴‧味... 低醣餐桌 花椰菜飯瘦身料理:瘦身+...

低醣餐桌 花椰菜飯瘦身料理:瘦身+...