診療室的人生練習:和解、告別、釋放,找回平衡的自己 | 做自己 - 2024年11月

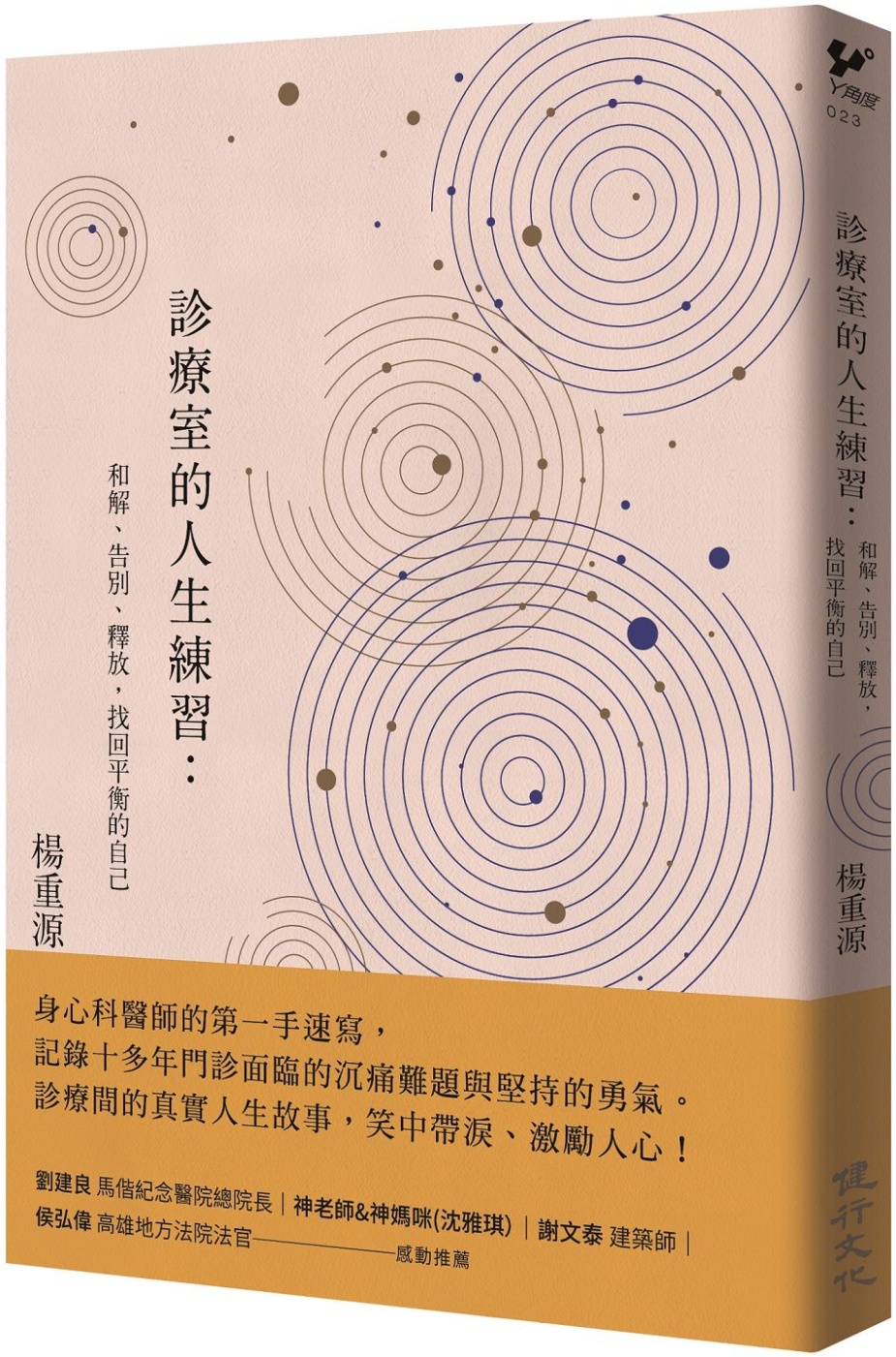

診療室的人生練習:和解、告別、釋放,找回平衡的自己

推開身心科診間大門:醫師「阿北」害羞的門診衛教、「大粒」地苦口婆心的說教、沮喪地尋找繼續堅持的勇氣……楊醫生與病友在診療間的真實故事。

曾經,他想離開貧窮的家鄉,到外面闖蕩;曾經,他因為害怕死亡,選擇了精神科,卻發現更常面臨的,是病患時時挑戰死神的底線。

在台東說到「傻瓜醫生」,認識他的人會笑著跟你說就是「楊重源」。

台東馬偕醫院身心科醫師楊重源,十多年來積極推動精神病去污名化,自掏腰包帶病友看電影、上牛排館、包遊覽車帶病友及家屬們去郊外踏青,增加與他人互動的機會。殊不知許多身心患者因為社會的污名化,不願出門、不與人互動,但是透過各種活動能讓病友更開朗,對病情大有助益。此外,如有病友家境貧苦,也常自掏腰包,為其購買生活日用品或食品。於是,啟發了他自己的冬令救濟方式──堅持每年冬天購買米、新衣服餽贈病友。

視病猶親的他,看見太多偏鄉病患礙於交通不便無法就診,於是每週利用休診或未看診的時段,與護理師開車前進偏鄉,這樣的身心科居家關懷服務至今已推行十餘年,開車的里程數不知不覺也累積了十萬多公里。

然而,儘管心繫病患,還是得適時抽離,提醒自己正視殘酷的現實問題。如果病人願意治療,家屬也願意配合支持,病人其實有機會回到社會,過著正常的生活。長期與身心科病人相處,雖然看遍人生許多的不公平與無奈,楊重源依然相信,每個人如果都願意多做一點,社會能更圓滿。

如今,送白米、送衣服的楊醫生,經常在診間收到病患的「回饋」:一個月前就摘下來放到發霉的玉米,或者一點一點存錢,買了一箱鋁箔包咖啡,「怕常延診的楊醫師會肚子餓」,這些都是楊重源很難用三言兩語來形容的感動……

名家推薦

在這個功利主義的社會,人的價值觀正逐漸被扭曲,願意用心「陪伴」病人的醫護人員已經愈來愈少了。很高興台東馬偕紀念醫院能有這麼一位既專業又有愛心,願意犧牲奉獻、盡心盡力陪伴病人的精神科專科醫師――楊重源醫師。 ――劉建良馬偕紀念醫院總院長

對那麼多被眾人放棄,放逐到世界邊緣,無人聞問的病友而言,他是錨定我們於現世的唯一細細的繩索。病人不只是他病例檔案裡的個案,楊醫師深入社區、深入家庭的接觸這些病友。

而當有些人和家庭及社區都沒有連結的時候,楊醫師也深入他們個人的生活,並把這些人拉入人際圈,重新進入社區和社會支持體系。或者說,楊醫師和他的團隊就是體系本身。――Echo

我們不厭其煩的用文字把這些辛苦的孩子和家庭的遭遇記錄下來,只希望大家能看到故事後,站在這些故事主角的立場去思考,我們不在這渺小的機率裡,是多麼幸運的一件事。多一分了解,就少一分誤解,楊醫師筆下的每一位思覺失調者,都值得讓我們深思,幸運的我們,能為身旁辛苦生活的人做些什麼。――神老師&神媽咪(沈雅琪)

當看到有人因他而變得更好,就是他感到最快樂的事了,至於過程中付出的代價為何?在浪漫而快意的俠氣衝腦之際,又怎會算計考慮?我想,除了世人稱頌他的「仁醫」之外,讓我再送他一個「俠醫」的稱號也並不為過!――謝文泰建築師

作者簡介

楊重源

中國醫藥大學中醫學系畢業。曾任草屯療養院住院醫師、花蓮慈濟醫學中心住院醫師、總醫師、精神科專科醫師。現任台東馬偕醫院身心科醫師。專長為:思覺失調症、躁鬱症、憂鬱症、焦慮症等心理疾病。

由於父親長年飽受糖尿病截肢、洗腎折磨後辭世,母親經營麵攤撐起全家經濟,甚至為籌措大學醫學院學費陷入窘境,如此童年歲月讓他深刻體會窮苦和病痛的滋味。「麵攤之子」也成為日後支持他每年遠赴喜馬拉雅山塔須村義診的信念。二○○六年因緣際會上塔須村義診。二○一四年成立喀瑪國際慈善協會,為的是匯集志同道合者的熱情與心意,送愛到塔須與家鄉需要的人身上。著有:《一切都是剛剛好:台東醫生在喜馬拉雅山塔須村的義診初心》。

推薦序

說些楊醫生和精神病的事

浪漫不羈,且以真性情相待的「俠醫」

我的「地藏控」學長

自序

無助、無奈,與無望,都是我生命中成長很重要的養分

輯一 完美的生命之歌

感動與不捨的一封信

兩難的選擇

老媽媽的「烏頭毛」

方董的富裕與貧乏

馴服野獸的方法

真心撫慰不安的靈魂

十七歲的美麗與哀愁

大魔王病患的蛻變

找到一絲生命光采的希望

關於那百分之一的機率

每天一點點的進步就夠了

輯二 用愛與傾聽的無私守護

人生一切都是剛剛好

醫師阿北害羞的門診衛教

樂天知命,歡喜自在

等待不可能的奇蹟

找到繼續堅持的理由

不捨也要放下的遺憾

必輸的賭注

一百分阿嬤

信守承諾,找回美麗人生

臨終前的托付

輯三 漫漫的陪伴之路

改變,是生命重啟的開始

無法割捨的牽掛

一份最純粹美好的愛

因為愛,所以分享

生活中最美好的一部分

有個性的阿雀

老人家的電影初體驗

化做春泥更護花

南迴部落的阿松

再見了,可愛的阿郎!

推薦序

「陪伴」往往就是最佳的醫療

劉建良 馬偕紀念醫院總院長

被後世尊稱為「西方醫學之父」的古希臘醫學家,希波克拉底說過,「有時治癒,時常醫治,總是安慰」(We cure sometimes, treat often,comfort always),醫師對病人常常只是盡力治療而已,偶爾還會將疾病「治好」,但卻需經常去陪伴、安慰病人(或使病人舒服)。身為一位治療癌症的外科醫師(surgical oncologist),我深刻體會這句話的真諦。

上帝創造萬物,賦予生命有自我痊癒的能力,很多疾病根本不必積極治療自己就會好轉,醫護人員只是「陪伴」病人,提供醫療專業知識,適時介入疾病的自然病程,加速疾病痊癒的時間。另有不少疾病,並無法完全治癒,甚至終會步向死亡,醫師所能做的也只是盡力改變疾病的自然病程,幫助病人減輕痛苦,期望能延長病人的寶貴生命,而這期間醫護人員所做的,最重要也是「陪伴」。

在這個功利主義的社會,人的價值觀正逐漸被扭曲,願意用心「陪伴」病人的醫護人員已經愈來愈少了。很高興台東馬偕紀念醫院能有這麼一位既專業又有愛心,願意犧牲奉獻、盡心盡力陪伴病人的精神科專科醫師――楊重源醫師。

晉《論醫》上有一句話:「夫醫者,非仁愛之士不可托也」,一位好的專業醫師需要具備好的人格特質,其中最重要的就是要有愛心。楊重源醫師就是這樣一位具有愛心、熱誠,並能將之付諸行動的良醫。

楊醫師長久以來投入偏遠地區醫療支援,自二○○六年起每年遠赴喜馬拉雅山塔須村義診,二○一四年成立喀瑪國際慈善協會……這些酸甜苦辣的細節,大家可以從楊醫師的第一本書《一切都是剛剛好:台東醫生在喜馬拉雅山塔須村的義診初心》中略窺一斑。但楊醫師並不只是關心遠在天邊喜馬拉雅山的村民,他更心繫於幼時成長故里的鄉親,以自己的專業回後山照顧被社會誤解、冷落的弱勢族群。

身為精神科醫師,楊重源醫師所做的遠遠超過專業醫師所需做的,問診時與病人談天閒聊,關心病人病情之外還關心病人的生活與家人,甚至給予病人物質上的協助。但每天面對這些精神科病人的負面情緒,難免讓楊醫師感到無助、無奈與無望;而在這整個「陪伴」的過程中,有時讓他覺得個人的力量有限。

「愛人如己、關懷弱勢」是馬偕紀念醫院的核心價值,照顧治療思覺失調的病人,本來就是不符合經濟效益的工作,但卻是我們應盡的責任。我們要以愛心陪伴病人,給予病人希望,做到全人照護,期望病人能得到完整的醫治。不只在馬偕總院如此,在後山台東馬偕醫院亦復如此,我們將做楊醫師持續幫助病人的後盾。

讀過這本《診療室的人生練習:和解、告別、釋放,找回平衡的自己》後,你對於這些思覺失調的朋友將會有更正確深一層的了解,你也會發現透過多一點人的關懷、協助與陪伴,這些所謂社會邊緣的朋友們,還是有機會正常生活,回歸社會的。在這愛心逐漸冷淡的社會,相信讀了這本書,會讓你熱淚盈眶,激發你更多的愛心。

鄭重推薦這本《診療室的人生練習:和解、告別、釋放,找回平衡的自己》。

說些楊醫生和精神病的事

Echo

楊醫生要我為他的書寫篇文。以一名患者的角度。

「你的文筆沒問題的啦。」他說。

「你哪來的信心啊。」我想。

不過,身為眾多破碎靈魂中沒有徹底破敗的自己,為了回應醫生的期待,為了讓多一點點人了解這個沒有被足夠了解的疾病分類──精神病;也為了能說說楊醫生。我接下了這個任務。

健康完整,只有一種面貌,一如帥哥美女總是長得差不多。破碎殘缺卻是各式各樣。有人沒有手腳、有人不舉、有人腦袋有洞,也有人如同我們精神病友。

而精神病本身造成的問題也是各色各樣,如果你看完楊醫師的書,也能如我初步的了解這些問題的五花八門。或許也因此,你能多少了解以這樣多變的不幸為敵人努力戰鬥的楊醫生。也不見得說偉大什麼的。但那感同身受的辛苦、沒有盡頭的努力和無可奈何的只能接受,或許能理解那麼一些。

我想先說說我的病。屬於患者我的經歷。我也是思覺失調症患者。醫生說的百分之一機率的秋森萬(chosen one)。症狀是幻聽和隨之而來的妄想,發病時間起於二十歲初期。

和一般人並無不同,為了生存我也和這個世界不停的戰鬥。只是我不幸的多開了一個戰場,因為感官和認知的不可信,我要和自己的理智戰鬥。舉一個日常的經驗為例:我坐在學校教室裡,老師專心地講課,台下一片安靜,窗外陽光正好,涼風徐徐,正是適合靜下心學習的氣氛,甚至有人睡著了。

只是我的耳中,靜謐的教室裡正充滿各色雜音。「廢物」「幹嘛假裝認真聽課」「那個白癡以為這樣就能拿到平時分數」「他在看那個女生耶,是不是想要幹人家」「假惺惺」…… 這些雜音嵌入背景,充滿在每分每秒無論是與人談話或獨處的日常裡。

四周騷亂熱鬧時,這些譏嘲、諷刺和四周他人說話的嗡嗡聲混成一團。每個人都在評論我,都在斜眼觀察等我忍不住了爆發出醜。這些聲音談論著我生活的每分每秒。切成薄片放在顯微鏡下用強光照射,然後用評論細菌的方式和態度分析我的一言一行,所思所想。

這是我大學時代的安靜校園午後日常。

其實,這是我患病時的每日日常。我想殺了所有視線內外,自以為高人一等評論我的人。我想阻止洗澡、如廁時不知如何窺視我並充滿惡意的嘲弄談話。可怕的是,我也聽到朋友、至親的聲音混在其中,我不知如何分辨真假,也無人可以信任。這些聲音變成我生活的主軸,我費盡力氣擺脫、對抗或無視他們,以至於其他生活內容都過於蒼白而無法感受、記憶和經歷。

這導致的是人際、社會生活的失能和安全網的殘破,孤立於眾人之外,成為名副其實的孤島。也因為如此,人際的不順使得那些不知從何而來的惡意談話更具說服力。越來越孤立,也越來越容易被那些聲音影響。負向的情況惡化的迴圈就此形成。

這樣的日子自然伴隨各式各樣的偏方的求告、尋求宗教的救贖,另外就是各醫院的求診和藥物的副作用。讓自己在真實吵雜的夢境和無聲但意識不清的夢境中反覆循環。自然沒有什麼生活可言,直到回到台東馬偕向楊醫生求診後的某一日。

楊醫生的處遇也不是什麼一蹴可及、立竿見影的神蹟。但一如他自己說的,他一直很「大粒」。他在首次的問診之後,一直始終如一的關心我的生活日常,以一種涉入的方式,而並不僅只是問診和給藥。他確實帶入自己的情緒和關心。苦口婆心的勸導、友善的閒聊,還有玩笑。在我的經驗裡,他自然的包辦了醫師和心理諮詢師的角色。

讀了本書我才知道,他也負擔了社工師的工作。最重要的是,他是一個關心的朋友。對那麼多被眾人放棄,放逐到世界邊緣,無人聞問的病友而言,他是錨定我們於現世的唯一細細的繩索。病人不只是他病例檔案裡的個案,楊醫師深入社區、深入家庭的接觸這些病友。而當有些人和家庭及社區都沒有連結的時候,楊醫師也深入他們個人的生活,並把這些人拉入人際圈,重新進入社區和社會支持體系。或者說,楊醫師和他的團隊就是體系本身。

在醫療方面,對精神病至關重要的投藥。楊醫生不吝使用最新的藥物。會知道這一點,是因為上次也應楊醫師要求,以病人的身分寫了新藥使用的優點心得。這個要求本身我想也是治療。不只幫助病人,也讓病人能夠幫助別人。這是在為人際失利或信心不足的人充能,建立自信的方法。總之,在這個過程中,我才知道,在健保預算的限制之下,使用新藥要忍受各種麻煩,透過層層的公文往來,遵守各種不得不的程序,和醫院的官僚體系進行各種隱而不顯的對抗。

為的是讓患者如我使用更有效、更少副作用的新款藥物。顯而易見的正面影響是,少了曾經使用其他藥物的昏沉和嗜睡,定時定量的使用藥物,遵守用藥紀律的可行性大幅增加。這讓病患更願意也更能夠按時服藥控制病情。

至少,就我自己而言,病情能夠控制並可以和這個疾病和平共存,就是在遇見楊醫師之後。我想自己非常幸運。家庭的資源和支持一直在患病的低潮期間支撐我。現在再回顧病情不穩的那段時間,其實越來越模糊,像漸漸淡去的噩夢。怎麼從深淵回到人間的其實並不清楚,確定的是楊醫師是我復原期間的主治醫師。他和他的新藥和他「大粒」的鼓勵都是我回到人間的原因。要正常的工作、求學。要正常地與人交往。要運動。他會重複地這樣說。有點遺憾的是,可能病情太快得到控制了,都沒有跟上吃牛排、看電影的活動。

謝謝楊醫師,謝謝你不需要做還是做了的一切。

浪漫不羈,且以真性情相待的「俠醫」

謝文泰 建築師

我自幼便嗜讀武俠小說,對小說中的俠者孺慕不已。我崇拜的俠,不是名門正派裡戒律森嚴的方丈,也不是老謀深算的掌門,而是浪漫不羈、以真性真情與五湖四海相交的江湖浪人。後來稍長更了解自己之後,才明瞭到那股對於俠氣的崇拜,實在是為了彌補那個因自己怯弱慵懶而做不到的缺口,所投射出來內心裡的那個「有為者亦若是」的典型。

我之所以認識楊醫師,完全是要感謝網路同溫層演算法促成這段美麗的偶然。幾年前的生日前夕,我一時興起追蹤了幾則藏傳佛教的典故以及西藏的旅遊資訊,沒多久,臉書便出現了一段短短的紀錄影片,影片內容講述著一位年輕醫師,因緣巧合地踏上了西藏高山上海拔四千多公尺的無醫村──塔須村的故事,年輕醫師面對著貧瘠的醫療環境,看著成群無助的老弱殘疾,心軟的他便每年硬著頭皮、忍著高山症發作的痛苦,年年揹藥上山義診,這一去便是接連十六年的光景;醫師散盡每年三分之二的收入,只為了能夠幫一個是一個。多年來,村裡的人們視他如活佛再世,尊稱他為曼巴,老人更是視他如子,每年淚眼送他下山,再眼巴巴地盼望著他的歸來。我被這段影片深深地撼動,內心久久無法平復。當時我兩眼呆視著螢幕,自忖著:如果換作是我,我自己做得到嗎?這是怎樣的一種高貴情懷?這是怎樣的一種超凡毅力?我不自覺地按下了好友邀請,然後把影片分享到我的動態,當天在臉書上許了生日願望:希望我的好友們能看到這個感人的事蹟,並且以行動支持楊醫師的義行!就這樣,我跟楊醫師便保持著聯繫與關心,彼此分享著許多對於生命以及專業的想法。幾年前,他把這段與高山的情緣寫成了《一切都是剛剛好》一書,隨著書中的每個情節,我被他牽引著忽而擔憂忽而噴笑,原先我以為這段苦行僧般的旅程,讀來心裡勢必相當沉重,沒想到書中的他反倒像是個遊俠似的,時而嚴肅、時而調皮地出入在人生的甘甜苦鹹之間,在書中讀到了醫者父母心,也看到了族人反饋給他的生命真諦。想必,他是真正在實踐中體悟到了塔須村之所以是世界上最匱乏卻是最開心滿足的地方的真義,他應該才是這世上最幸福的人!

有人曾經問:「楊醫師怎麼那麼閒?與其跑到千萬里遠的地方救人,怎麼不救救自己台灣人?」事實上,楊醫師有感於台灣東部醫療資源的相對匱乏,不僅捨棄了多家台灣西部大型醫療機構的高薪邀約,堅持留在他的家鄉台東行醫,這就是用實際的行動實踐著他對家鄉母土的熱愛。作為一位精神科醫師,他無法純粹以生理跟病理的角度去「處理」每一個病人,反倒是必須以極大的比重在照顧病人的心理狀態,並且時時刻刻與撲襲而來的負能量相處,這不論對於一位醫師,甚至是一般人來說,都是極為沉重的壓力。他對抗的不只是有形的病毒細菌,而是無形的精神病魔,面對無形的對手,他必須擁有比誰都更敏銳的感受力、比誰都更堅強的意志力,以及比誰都還樂觀的鼓舞力!也因此,對他而言,病人的成長過程或是生活上的每一個極小的細節,都可能成為療癒過程的關鍵要素!他唯有成為病人的朋友、家人,才能夠有機會一窺對方的生活真實樣貌,也唯有這樣,他才能在病人一團混亂的過去中,翻找到那支開啟心扉,通往藍天的窗扇鑰匙!楊醫師這次付梓的第二本書,記錄了他與病人共處的真實故事,在這些故事裡,我們可以看到病人的無助、怯弱、貧窮與可惡,但也看到了他們同時所具有的堅韌、勇敢、信任與可愛,而我們的楊醫師為了這群讓他「愛恨交加」的家人,除了展現專業醫師的果決、耐心之外,也有著非常人性的失望、擔憂、憤怒與調皮。這些故事不是杜撰的勵志小品,而是我們生活周遭的「真實」,而書中的楊醫師,早已不是我們刻板印象中的「醫匠」形象,而是一個有血有肉,有著至性真情的漢子!

楊醫師不僅赴藏義診、在鄉貢獻,更於每年歲末購米贈予辛苦的人家;但是隨著關懷對象的規模日趨龐大,楊醫師也感到以自身的經濟力量所能做的事情日益有限,同時為了鼓吹更多人投入社會關懷,只好成立一個慈善協會,向社會勸募資金,使善心義舉讓更多人受惠。也有人問:「楊醫師這樣土法煉鋼募資太辛苦了,怎麼不跟其他慈善組織或是財團合作?」這問題我也曾請教過他,他答我,為了讓來自社會各界的每一分善款都能盡量傳遞到需要的人手上,他必須讓行政的開支降到最低,因此也不仿效知名的慈善團體募款用來壯大組織、興築設施;舉凡社會常見的社交取向的勸募模式更不是他所能習慣的,因此如果你支持他的行動、相信他的人格,你便捐助予協會,他會為了不辜負你,而親身付出比你更多的心力去照顧弱勢!這是一種行俠的使命,這是一種仗義的快意,這是他的脾氣!而對於許多關心弱勢,卻苦於時、空客觀條件,無法親自遞送溫暖的朋友來說,只需要在空暇時動動手指參與募資,就有人拚死拚活設法達成你的心願,這世上還有什麼比這個更容易的行善方式!書寫至此,我才恍然大悟,楊醫師根本不是在以嚴肅的聖賢為目標在自我期許,而是他本身就是一個浪漫的俠客!他出身市井所沾染一身的俠氣,驅使著他悠游在這樣的角色當中,享受在這樣的付出當中,換言之,當看到有人因他而變得更好,就是他感到最快樂的事了,至於過程中付出的代價為何?在浪漫而快意的俠氣衝腦之際,又怎會算計考慮?我想,除了世人稱頌他的「仁醫」之外,讓我再送他一個「俠醫」的稱號也並不為過!

這段日子不斷翻閱著書中的每則故事,腦海中總地浮現電影《綠色奇蹟》裡約翰.考菲(John Coffe )那巨大的身影,他那靦腆的神情以及奇蹟般的神力,在還給世人一個全新的自我同時,也吸納了人間萬般苦難。我想,如果人間真有慈悲的菩薩或是上帝派來的天使,應該就是這個樣兒了吧,只不過他多了點浪漫、至性跟調皮!

謹書于 二○一九年九月十九日

多一分了解,可少一分誤解

神老師&神媽咪(沈雅琪)

在一次朋友轉發的文章中認識楊醫師,追了一陣子發現這個醫生超狂,怎麼會有勇氣帶一群病人和家人去吃牛排?怎麼會願意整理一整個貨櫃的二手衣送到西藏去?

長期收送二手衣的經驗告訴我,楊醫師要整理收到的二手衣一定非常辛苦。捐贈衣物給我的網友都很清楚我對二手衣的要求,一定要乾淨、沒有破損,自己都還願意給自己或小孩穿的衣服,清洗好整理好才能寄給我。但是寄給楊醫師的衣服來自四面八方,我可以想像收到的衣服有多可怕,不適合的可能比可以寄出去的還多。

所以從去年開始,只要楊醫師要送衣服到西藏,我就在臉書上替楊醫師募集,就這樣每次幾十箱的衣服直接寄到楊醫師家,楊醫師再利用中午休息時間一件一件挑選折疊後裝箱,寄送到遠在西藏的高山上,這工作非常辛苦,但是楊醫師寄完一個貨櫃,就又開始整理下一個貨櫃,從來不說苦。

對於「思覺失調症」我們好像很熟悉也很陌生,新聞媒體上看到失控的病患總是害怕,可是透過楊醫師筆下一個又一個的個案,我看到的是很多家庭的辛苦和無奈,家裡有一個「思覺失調症」病患,得花好多心力去照顧。

很多年前帶過一個孩子,沉默寡言,該繳的費用遲遲沒有交,我找她來關心爸爸媽媽的工作,他只說媽媽生病了、爸爸在家裡照顧她,爸爸沒辦法外出工作沒有收入,整個家陷入困境。除了生活困苦,媽媽每天在家裡尖叫、自殘,讓這孩子飽受精神壓力,只要放學就拖著沉重的腳步不願意回家,我常在她回家的路上看見她慢慢地晃著走著,不知道要去哪裡,但也不想踏入那個媽媽失控的家,深怕別人知道這件事,所以總是低著頭,非常自卑。

直到媽媽又發作的那個晚上,在刺耳的尖叫聲中,孩子試圖自殺,我才知道孩子心裡承受了極大的壓力,才十歲多的孩子,在最天真無邪的童年,對於生活沒有一絲希望,絕望的想要放棄生命。除了思覺失調症患者,同住的家屬也亟需要關懷和協助。

這本書的每一個故事都觸動內心,看到其中一篇故事,「關於那百分之一的機率」,很多時候我們覺得書裡的、電視上那些失控的場景跟我們距離遙遠,甚至看著他們的故事覺得荒謬,但是當那微小的一%發生在我們的生活周遭,甚至是我們自己身上時,那確切的感受不再只是個數字,而是生命的翻轉,世界的崩壞。

覺得自己跟楊醫師有很多共同點,在幫助特殊孩子和貧困家庭時常覺得力不從心,遭遇挫折時沮喪萬分,感受到自己能力的渺小和不足,只能透過一篇又一篇的文章來抒發情緒,我們不厭其煩的用文字把這些辛苦的孩子和家庭的遭遇記錄下來,只希望大家能看到故事後,站在這些故事主角的立場去思考,我們不在這渺小的機率裡,是多麼幸運的一件事。

多一分了解,就少一分誤解,楊醫師筆下的每一位思覺失調者,都值得讓我們深思,幸運的我們,能為身旁辛苦生活的人做些什麼。

自序

無助、無奈,與無望,都是我生命中很重要的養分

出版社編輯又來催我的自序了,原本還想像二○一四年第一本書《一切都是剛剛好》一樣,拖延到出版社受不了直接印製了的劇本……,心頭上的壓力,真的是三、四千公斤重,感覺自己都焦慮到該掛精神科門診了,也就這樣…⋯失眠了N天!

那幾個失眠焦慮的夜晚,我又好像徘徊在那熟悉卻許久不再的數個夢境之中。

國小某個暑假的一張病危通知單,我那記憶中應該還是年輕的父親就和母親北上住院受接受治療,我和哥哥妹妹就這樣「寄養」在叔公家。那時,我還不知道什麼是病危通知單,也不知道爸爸生什麼病,只知道時間過得好慢,每天總盼望著天一亮,爸媽就會回來照顧我們了。結果天一亮,我依舊沒有睡回自己的床。每天偷偷聽著大人們對話,希望可以知道爸媽回來的消息。我不喜歡在別人家餐桌吃飯,也不喜歡在別人家睡覺,雖然我們家小小的,舊舊的,可是那時候的我,就是不喜歡别人家,而時間就這樣一天一天過去了,終於,我們一家人都撐過了那個暑假,又變回了以前的一家人。

似乎一轉身,我又來到了國中的時候,住在鄉下鹿鳴橋的阿嬤,從鄉下被阿公帶來台東市住院了。還是像以前一樣的炎熱暑假,白色的病房,白色的床單,再加上那沒有血色偏白的阿嬤。陪著阿嬤在醫院的那些日子,病房只有轉個不停的電風扇,永遠驅趕不了那種病房的味道,每天總是感到煩悶,不過至少有我最愛黏著的阿嬤,當時的我總是想,應該再幾天阿嬤就可以回家了,這樣我又可以繼續黏著阿嬤回鹿鳴橋吧!結果又是同樣的病危通知單,癌細胞慢慢地侵占阿嬤的身體,我記得阿嬤跟我說她痛得不想活了。當阿嬤痛苦地呻吟的時候,而我能做的就只是陪著阿嬤一起哭。記得我們再回阿嬤家的時候,等待我們的,只剩下阿嬤的照片了,而那一張照片,也是前一年阿嬤生日時特別為她拍的。

再次翻了身,我來到了大二的暑假,考完期末考,也沒有特別整理宿舍,就匆忙地趕回台東,結果還是一樣的病危通知單。我,媽媽和爸爸坐著救護車趕到花蓮安排住院,當安排好住院事宜,媽媽又急忙地坐火車回台東繼續麵攤生意,留下了幾件我和爸爸的衣服,和一張所剩不多的提款卡。我永遠記得媽媽要趕火車回台東時的背影,我當然了解媽媽不是狠心地留下我們,而是她必須繼續工作賺錢,一家人的生活費,再加上爸爸住院費用,都逼著她一定要狠心回台東的急迫啊!又是一樣沮喪的暑假,而我只能每天陪著爸爸在醫院的治療中移動,一會兒好轉,一會兒惡化,擾動著我每天起起伏伏的情感。我記得媽媽來醫院辦出院的那天,爸爸因為生病體弱,老了許多,而媽媽也因為不眠不休的工作,老了很多,一旁的我,更好似什麼也做不了的挫敗,只能這樣淡然地看著爸爸媽媽。

又一轉身,我是剛剛穿上長袍的精神科主治醫師,努力地熟悉診間裡陌生的一切,而坐在候診椅上的,是剛剛夢境中的那三個不同年齡的我。突然間,我被一陣熟悉的聲音拉回了現實世界,原來是每天叫醒我準備上班的鬧鐘,而我也如往常一樣急急忙忙地趕著早上的門診。

在門診的空檔,我這樣問著自己,「楊重源,你真的適合當精神科醫師嗎?如果人生再次選擇,你還會選擇當精神科醫師嗎?」是啊!我真的適合當一個精神科醫師嗎?當自己詢問自己的時候,我的內心卻出乎預料的平靜無波,是啊!對於許多人而言,我真的不適合當精神科醫師,因為我身上有太多不建議當精神科醫師的特質。注意力不集中,容易分散,沒有耐心,情緒化反應,太容易有大波動的情感互動,淚腺控制能力不足⋯⋯大概可以再列舉出十來個,都覺得我好像走錯行一樣的挫敗了,不過我也常如此阿Q地跟自己說,反正如果當初選錯了,我也不小心在精神科打滾了快二十年之久,現在後悔應該也來不及了吧⋯⋯我也只好繼續「將錯就錯」地當我的精神科醫生了!也只好委屈我治療的病人,麻煩他們繼續包容我這樣不夠專業的形象了。

可是我也常常問自己,到底怎麼樣才算是符合大家期待的精神科醫師呢?為什麼屬於我自己真實個性那部分的特質,就不符合大家的期待呢?

我們都可能因為一本小說,一首詩詞,一部電影,就覺得難過、沮喪、快樂、興奮,甚至有起起伏伏的情緒變化,而每天在我門診來來去去的個案,也是來來去去的人生故事。這些可都是比小說、詩詞,或電影都來得更真切且真實。許多的苦,許多的痛,許多的傷,就這樣幾乎不遮掩地祼露在我的眼前,當他們說完自己的故事,然後像穿衣服一樣,再一件一件地穿回,再回到好像什麼事都不曾發生的生活之中,在這個情境裡,除了個案當事者描述的內容與情緒,而作為治療者的我,對於這個個案,對於這個故事,我又有怎麼樣的感受與情緒呢?

是啊!我就像看一本小說一樣,因為故事內容,而有了滿滿的情緒起伏,而當一個「專業」的精神科醫師,怎麼可以跟著病人的情緒而起伏?這樣又如何保持自己的「專業」呢?是啊!我就是這樣「不專業」的精神科醫師,會因為病人的事而難過,當然也同樣會因爲病人的事而高興,甚至還有可能很「大粒」的罵病人,是啊!這就是真真實實的我。一個許多人眼中認為不夠「專業」的專業精神科醫師。

也許因為自己不符合記憶中專業形象的精神科醫師,常常也就會有許多朋友擔心我的「情緒狀態」,尤其精神科門診總是有太多的負面情緒,擔心我會不會也跟著落入情緒幽谷之中呢?

是啊!我想大概很少有人因為「好心情」來看精神科的門診吧?每天門診裡反反覆覆的故事,不外乎憂鬱、沮喪、失望、挫敗、焦慮、落寞的情緒,可是為什麼病人的負面情緒就一定是帶給人壓力的負面能量呢?

當病人說著自己的人生時,尤其在面對著無助、無奈、無望的描述時,某種程度真的容易掉入一個無解的死胡同中。不過對於我而言,面對無助、無奈、無望的挫敗時,似乎沒有其他同為治療者所可能擔心的影響,我想或許是我生長過程中,曾經經歷過太多的無助、無奈,與無望,甚至某些程度來說,這些無助、無奈、無望的感受,都是我生命中成長很重要的養分,所以當病人描述著生命中所謂的負面情緒,我也相對不需思索,而是很直覺地「感同身受」,也許是因為自己過去的生命體驗,才能如此自然而然地面對著大家所擔心的「負面能量」。

我一直覺得,很幸運當初選擇了精神科領域,很幸運當時決定回台東家鄉工作。每一年新年的時候,我都是這樣期許自己,決定回台東家鄉服務,反正扣扣也沒有賺得比其他醫師多,那⋯⋯那就一定要做一些自己喜歡,自己爽,自己有成就感的事。就這樣一年「催眠」自己一次,也是一年鼓勵自己一次。

謝謝這些年「願意」給我治療的病人們,謝謝他們包容我常常很「大粒」的碎念,謝謝他們可以遵守我常常很「大粒」的醫囑規定,更謝謝他們給我滿滿的動力,可以繼續照顧著他們。感謝台東馬偕醫院的「主管們」,我當然知道有許多人無法理解我在醫療工作上的「反骨性格」,我也了解我是一個讓許多主管頭疼的員工,謝謝台東馬偕醫院包容我這些年不符合經濟效益的醫療服務品質。感恩台東馬偕身心科過去,現在,未來的工作伙伴,感恩大家要包容我很機車,很龜毛,很自我的工作要求,如果沒有台東馬偕身心科團隊的全力配合與協助,我想我的所有治療計畫,應該都完全無法執行。

感謝我的爸爸,謝謝他用他的生命,讓我去了解疾病帶來的無助,無奈,無望的生命體驗。感謝我的媽媽,感謝她陪伴著爸爸和我們一家人,讓我們知道即使面對生命中無法改變的無助,無奈,無望時,也要堅韌勇敢的繼續人生應該的劇本,即使漫漫長的黑夜,天還是會有亮的時刻,只是等待時間的長短罷了。

感謝我的丈人和丈母娘,謝謝他們願意把他們的千金寶貝嫁來隔一大座中央山脈的台東。謝謝我的老婆大人,謝謝她總是被我惹到氣ㄆㄨㄆㄨ,還是願意繼續包容我恣意妄行的一切,不管是在喜馬拉雅山的高山無醫村,或者是後山的台東,她都能給我最安心的全力協助與支持,就像我的水某常常跟我說的,在別人眼中,也許我的尢如何如何,不過在她的眼中,我就是她的尢,我就是這個家的男主人,就是這樣簡單的支持我,就是這樣單純的協助我,更謝謝她為我的生命帶來了兩位小王子,希望將來的某一天,我的小王子看到這本書,不會笑他阿爸胡言胡語的文字。

感謝這本書中所有的主角們,謝謝你們願意讓我成為你們的精神科醫生,謝謝你們願意與我分享你們生命中的點點滴滴,我知道我能為你們做的,真的是太少太少了,所以麻煩你們要繼續乖乖聽話當我最可愛的病人喔!

寫到這裡,我終於可以解決我的焦慮了,我的序終於可以放心交給出版社了,當然更要感謝看到這兒的讀者,希望你們可以繼續容忍我那胡言胡語的文字,感恩不盡!

感動與不捨的一封信 阿榮,一個快三十歲的大孩子,今天突然收到他寄來的信,驚訝,感動,難過,自責,不捨,種種複雜的情緒,就像照顧他七、八年來一樣的複雜。 阿榮,高中畢業,退伍後,跟著他爸爸開計程車維生。二十三歲那年,急性精神症狀發作,幻覺和妄想打亂了他原本應該青春的節奏。 求神,祭改,辦法事,改名字,搬家換風水,所有你想過的方法,他阿爸為了這個獨生子,什麼都試過。但是,他阿爸始終不願意承認阿榮是精神病,也沒帶他看醫師,每天始終鬱鬱寡歡,終日飲酒,祈求著阿榮能早點恢復正常。 二十五歲那年,他阿爸肝硬化去世了,臨終前,他阿爸將阿榮託付給一個「換帖好兄弟」,請他幫忙代為照顧。爾後,這位好心叔叔就帶著阿榮來我的門診第一次治療。 記得那時,阿榮整個人看起來髒兮兮的,像個野孩子一樣,眼神中露出恐懼與無辜,看著我和叔叔,這兩個跟他沒有血緣關係,毫無瓜葛的陌生醫生與陌生叔叔。就這樣,從此開啟了我和阿榮「無解」的治療因緣。 因為阿榮沒有其他的直系家屬,聽說他母親在他小時候就去世了,所以平時有關阿榮的大小事,我也只能找那位好心叔叔商量。每次出院後,阿榮總能「正常」一陣子,正常的生活,正常的工作。不過,對一個年輕的大男生來說,一個人自己生活,確實是十分孤獨與寂寞的。 他交了一些愛喝酒的朋友,來滿足他寂寞又無助的人生。但是,他總會不小心忘了吃藥,不小心忘了上班,不小心……又是混亂的人生,就這樣住院出院,出院住院,來來回回都不知道有多少次了。 而這五、六年來,好心叔叔辛苦折騰了好幾回,後來,叔叔自己有了家庭,經濟上也不好過,加上心也累了,後面幾次住院連絡叔叔時,他的熱忱也消失了好多好多。 而每次門診,阿榮對我總是非常「敬畏」,他像個孩子似地,規規矩矩的報告他生活起居大小事,而我也像個老人家,唸他酒少喝一點,菸少抽一點,有沒有亂花錢,有沒有乖乖吃藥,三餐吃什麼,有沒有乖乖上班,下班後在做什麼……